본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

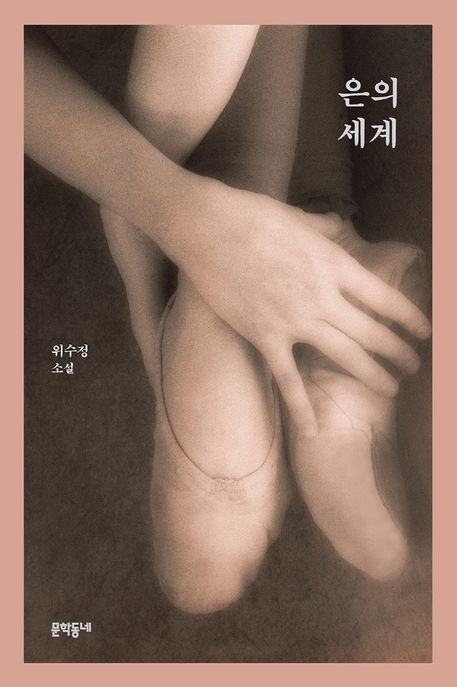

은의 세계 (위수정 소설)

저자 : 위수정

출판사 : 문학동네

출판년 : 2022

ISBN : 9788954684682

책소개

“기꺼이 불청객이 되고야 마는 여자들을 본 적이 있는가?

그렇다면 우리는 위수정의 소설에서

가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다.”

_최은미(소설가)

일견 안온해 보이는 삶의 커튼을 들추고 그 아래 드리운 그늘을 들여다보는 신예 작가 위수정의 첫 소설집 『은의 세계』가 출간되었다. 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 「무덤이 조금씩」으로 “천천히 죽어가는 인생과 그 사이에 출몰하는 사랑의 숙명을 섬세하고도 날카롭게, 고통스럽지만 차분하게 그려낸다”(심사위원 구효서, 은희경)는 평을 받으며 작품활동을 시작한 후 사 년 동안 부지런히 써온 여덟 편의 작품이 묶였다. 특히 “시대의 분위기에 휩쓸리지 않는 당찬 기백”(문학평론가 조효원)을 지녔다는 평과 함께 ‘이 계절의 소설’에 선정된 「은의 세계」와 현대문학상, 김유정문학상 후보작에 연달아 오르며 평단의 주목을 받은 「풍경과 사랑」 등의 작품이 새로운 작가가 펼쳐 보일 세계에 대해 더욱 기대감을 갖게 한다. 소설집 출간을 앞두고 진행된 담당 편집자와의 인터뷰에서 “가르치려 들지 않”는, “뭔지 정확히 설명할 수는 없지만, 마음 어딘가를 움직이는 작품”을 좋아한다고 말한 그는 그와 꼭 닮은 소설을 선보이며 확고하고 고정된 사실의 세계가 아닌 불분명하고 유동적인 세계로 우리를 이끈다. 섣불리 정의 내릴 수 없으나 한번 들으면 마음을 빼앗길 수밖에 없는, 낯설지만 선명한 목소리로.

그렇다면 우리는 위수정의 소설에서

가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다.”

_최은미(소설가)

일견 안온해 보이는 삶의 커튼을 들추고 그 아래 드리운 그늘을 들여다보는 신예 작가 위수정의 첫 소설집 『은의 세계』가 출간되었다. 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 「무덤이 조금씩」으로 “천천히 죽어가는 인생과 그 사이에 출몰하는 사랑의 숙명을 섬세하고도 날카롭게, 고통스럽지만 차분하게 그려낸다”(심사위원 구효서, 은희경)는 평을 받으며 작품활동을 시작한 후 사 년 동안 부지런히 써온 여덟 편의 작품이 묶였다. 특히 “시대의 분위기에 휩쓸리지 않는 당찬 기백”(문학평론가 조효원)을 지녔다는 평과 함께 ‘이 계절의 소설’에 선정된 「은의 세계」와 현대문학상, 김유정문학상 후보작에 연달아 오르며 평단의 주목을 받은 「풍경과 사랑」 등의 작품이 새로운 작가가 펼쳐 보일 세계에 대해 더욱 기대감을 갖게 한다. 소설집 출간을 앞두고 진행된 담당 편집자와의 인터뷰에서 “가르치려 들지 않”는, “뭔지 정확히 설명할 수는 없지만, 마음 어딘가를 움직이는 작품”을 좋아한다고 말한 그는 그와 꼭 닮은 소설을 선보이며 확고하고 고정된 사실의 세계가 아닌 불분명하고 유동적인 세계로 우리를 이끈다. 섣불리 정의 내릴 수 없으나 한번 들으면 마음을 빼앗길 수밖에 없는, 낯설지만 선명한 목소리로.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

“기꺼이 불청객이 되고야 마는 여자들을 본 적이 있는가?

그렇다면 우리는 위수정의 소설에서

가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다.”

_최은미(소설가)

일견 안온해 보이는 삶의 커튼을 들추고 그 아래 드리운 그늘을 들여다보는 신예 작가 위수정의 첫 소설집 『은의 세계』가 출간되었다. 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 「무덤이 조금씩」으로 “천천히 죽어가는 인생과 그 사이에 출몰하는 사랑의 숙명을 섬세하고도 날카롭게, 고통스럽지만 차분하게 그려낸다”(심사위원 구효서, 은희경)는 평을 받으며 작품활동을 시작한 후 사 년 동안 부지런히 써온 여덟 편의 작품이 묶였다. 특히 “시대의 분위기에 휩쓸리지 않는 당찬 기백”(문학평론가 조효원)을 지녔다는 평과 함께 ‘이 계절의 소설’에 선정된 「은의 세계」와 현대문학상, 김유정문학상 후보작에 연달아 오르며 평단의 주목을 받은 「풍경과 사랑」 등의 작품이 새로운 작가가 펼쳐 보일 세계에 대해 더욱 기대감을 갖게 한다. 소설집 출간을 앞두고 진행된 담당 편집자와의 인터뷰에서 “가르치려 들지 않”는, “뭔지 정확히 설명할 수는 없지만, 마음 어딘가를 움직이는 작품”을 좋아한다고 말한 그는 그와 꼭 닮은 소설을 선보이며 확고하고 고정된 사실의 세계가 아닌 불분명하고 유동적인 세계로 우리를 이끈다. 섣불리 정의 내릴 수 없으나 한번 들으면 마음을 빼앗길 수밖에 없는, 낯설지만 선명한 목소리로.

“저래도 봄이 되면 또 난리 나겠지.

나는 앙상한 나무들을 향해 혼잣말을 했다.

그 말이 마음에 들었다.

또 난리 나겠지. 우르르 살아나서…… 또 아름답겠지.”

더는 아무것도 모르는 척 잠들 수 없을 때

고요한 세계 안쪽에서부터 새어나오는

낯설고도 선명한 목소리

위수정 소설이 지닌 독특함은 표제작 「은의 세계」에서 두드러진다. ‘하나’와 ‘지환’ 부부는 팬데믹으로 처지가 어려워진 하나의 사촌동생 ‘명은’을 청소 도우미로 고용한다. 명은은 오빠 ‘경은’과 함께 하나의 부모에게 맡겨져 자랐는데, 하나는 자신과 그들이 마치 친남매 같았다고 말한다. 하지만 지환은 하나가 명은에 대해 말하지 않은 것들을 하나둘 발견할 때마다 그 이야기의 어딘가에 빈틈이 있다고 느낀다. 특히 경은의 죽음을 둘러싸고 그가 도둑질을 하다 도망치려던 중 추락한 것이라고 말하는 명은과 달리 그것이 친구의 집에서 일어난 사고였다고 말하는 하나를 보며 지환은 서로 다른 진술을 하는 두 사람의 모습에 혼란스러워진다.

이러한 혼란은 「안개는 두 명」에서 ‘거짓말 게임’의 형태로 구체화된다. ‘유리’와 연인이라고도 친구라고도 하기 어려운 미묘한 관계를 이어나가는 ‘선주’는 오랜만에 옛친구 ‘화영’을 만나게 되고, 세 사람은 화영의 제안으로 거짓말 게임을 시작한다. 진실을 말하지 않으면 된다는 간단한 규칙의 게임이지만, 선주는 유리와 화영이 각각 이야기하는 자신의 모습이 온전한 거짓임을 믿을 수 없다.

이처럼 위수정의 인물들은 각자 말해야 할 순간에 침묵하거나 숨겨야 할 것을 말함으로써, 서로를 이해하려 하기보다는 자신의 세계 안에 들어가기를 택한다. 그 세계 속에서 “거울은 너덜너덜”(「안개는 두 명」, 53쪽)하여 진실과 거짓말은 뒤섞인 채 구분할 수 없어진다.

「무덤이 조금씩」과 「마르케스를 잊어서」는 나아가 읽는 이마저 그 혼란 속으로 발을 들이게끔 한다. 「무덤이 조금씩」에서 ‘인영’과 ‘진욱’ 부부는 신혼여행중 찾은 무덤가에서 잠들었다가 사진작가 ‘헨리’가 그 모습을 촬영한 것을 계기로 그의 집에 초대받는다. 소설은 인영과 진욱, 그리고 헨리의 애인 ‘조슈아’의 시점을 오가며 그들의 저녁식사 자리를 담아내는데, 그때마다 사소하게는 음식맛에 대한 평가에서부터 심지어는 인영과 진욱의 관계에 관한 내용까지 모든 진술이 제각기 엇갈림에 따라 독자는 누구의 말도 믿을 수 없어진다.

아이의 죽음 이후 이혼한 ‘준우’와 ‘홍’이 아이의 기일을 즈음해 떠난 여행을 그리는 「마르케스를 잊어서」 또한 서사를 매끄럽게 꿰맞추며 읽어나가려는 흐름에 균열을 냄으로써 읽는 내내 긴장감을 불러일으킨다. 해변가의 민박에서 권태로운 하루를 보내고 맞이한 다음날, 준우는 전날과 미묘하게 달라져 있는 풍경에 혼란을 느낀다. 더구나 그는 “아무 의심도 없이. 마치 완벽하게 밀봉되어 있던 기억을 꺼내보는 듯” 떠올렸던 아이에 관한 기억조차 사실은 “자신의 체험과 무관한 이야기”(187쪽)였다는 것을 깨닫는다.

「Take Me Somewhere Nice」의 ‘우진’도 마찬가지이다. 그는 전 여자친구의 언니인 ‘해영’으로부터 그녀가 동생이 내다버린 고양이를 찾아 헤맸던 일이나 조수석에 앉아 로드킬 당한 고양이의 사체를 외면할 수밖에 없었던 일에 대해 듣는다. 그러나 그 모든 진술은 이후 해영의 입을 통해 다시금 뒤집히며 무엇이 진실인지 확신할 수 없어진다. 이를 통해 우리는 모든 것을 하나의 일관된 서사로 통합하려는 익숙한 관습을 점검하며, 진실과 거짓이 뚜렷한 각각의 길이 아니라 그것들이 서로 교차하며 만들어내는 새로운 길로 향하게 된다.

초대받지 않은 땅 위를

맨발로 가로지르는 여자들

앞선 작품들이 정확히 해명되지 않는 세계의 혼란과 그곳에서 조금씩 새어나오는 낯선 목소리를 담아낸다고 할 수 있다면, 「풍경과 사랑」 「화양」 「음악의 도움 없이」는 그 목소리를 자신의 것으로 만든 인물들이 뿜어내는 충동과 열망에 집중한다.

남편이 출장을 떠나고 아들과 둘이 지내는 집에 아들의 친구 ‘연호’가 찾아오면서 시작되는 「풍경과 사랑」은 최근 소설에서 쉽게 찾아볼 수 없었던 섹슈얼한 긴장감을 자아낸다. 아들보다 한 살이 많은 열아홉 살의 연호는 하와이에서 전학을 와 한국말이 어눌한 한편 또래보다 다부지고 성숙한 몸을 가진 탓에 그저 어리숙한 소년으로도, 한 명의 남자로도 느껴진다. 아들의 친구에게 적절치 않은 감정을 느끼는 데 자책하던 어느 밤, ‘나’와 내밀한 대화를 나누다 집으로 돌아가려던 연호가 묻는다. “같이 갈래요? (……) One to one correspondence. 그걸 한국말로 뭐라고 하죠?”(95쪽) 반면 출장에서 돌아온 ‘나’의 남편은 “솔직하고 싶은 욕망”(102쪽)에 따라 사실을 말하려는 ‘나’의 손을 들어 자신의 입을 막아버리고, 그 ‘일대일대응’이 불가능한 관계에 말문이 틀어막힌 ‘나’는 밤거리로 나선다. 그리고 그곳에서 언젠가 본 적이 있는 듯한 “창백한 얼굴로 허공을 향해 누군가와 끊임없이 대화하는 사람”(103쪽)을 만난다.

여자는 무엇을 보고 있는 것일까? 누구와 대화를 나누는 것 같은데. 나는 한동안 그녀의 말을 들으며 가만히 앉아 있었다. 그녀의 이야기를 듣고 있으니 대화의 맥락이 조금 이해될 것 같기도 했다. 나도 말이 하고 싶어졌다.(104~105쪽)

마찬가지로 기혼 여성인 「화양」의 ‘나’는 무감한 남편 대신 애인 대행 일을 하는 ‘짐보’를 통해 욕망을 충족시키며 지낸다. 그것은 비단 성적인 욕망만이 아니어서, ‘나’는 본명도, 나이도, 실제의 삶도 모르는 그에게만 “마음에 담아둔 말”을 할 수 있다.

짐보는 나와 어떠한 연결고리도 없기에 그에게는 마치 땅을 파서 비밀을 이야기하고 묻어버리는 것처럼 마음에 담아둔 말을 할 수 있었다. 그는 대체로 말이 없는 편인데다가 그의 멍한 눈동자를 보고 있으면 안전한 기분이 들었다.(241~242쪽)

이처럼 이들의 발화는 “허공을 향해” “땅을 파서 비밀을 이야기하고 묻어버리는 것처럼” 이루어지며, 안에서부터 새어나온 이 목소리는 타인이 아니라 스스로를 향한다. 이해하고 이해받기를 택하는 대신 비틀리고 뒤틀린 거울 속의 스스로를 응시하기로 결심할 때, 더는 아무것도 모르는 척 잠들 수 없음을 인정할 때, “아무것도 참지 않고 최선을 다해 불청객이 되”(「음악의 도움 없이」, 301쪽)기로 결심한 이들은 비로소 세계 밖으로 몸을 내민다.

정답을 가르쳐주지 않는, 판단하지 않는, 무엇 하나 온전히 믿거나 이해할 수 없게끔 거리를 두는 위수정의 소설은 외려 그 거리감을 통해 읽는 이의 가장 내밀한 곳을 건드린다. 내 것이 아닌 척 숨겨두고만 싶었던 치부와 욕망을 들추는 이야기는 일상의 매끄럽고 섬세한 표면에 균열을 내고 마침내 그것을 깨뜨리며 카타르시스를 불러일으킨다. 우리는 위수정을 따라 그 깨진 파편으로 가득한, 초대받지 않은 땅 위를 맨발로 가로지르게 될 것이다.

◆

진짜가 아니라는 것을 알아도 그것을 온몸으로 느끼게 될 때가 있다. 누군가 닫고 간 문 소리가 문득 오래 남을 때. “마스크도 휴대폰도” 없이 직진해버리고 싶을 때. 눈앞의 사람에게 미쳤냐고 묻고 싶을 때. 솔직하고 싶은 욕망이 다른 모든 것들을 상관없이 만들 때.

위수정의 소설은 알 듯하면서 영영 모를 것도 같은 인물들의 미묘한 직설을 통해 마음의 ‘난리’들을 곳곳에 부려놓는다. 그곳엔 현재의 재난과 과거로부터의 죽음이 있고 정상성에서 비껴난 관계와 욕망들이 있다. 다 말해지지 않았기에 체험되는 인간과 세계의 불가해한 틈들이 있다.

눈을 뜨고 자는 것처럼 죽은 채로 살아본 적이 있는가? 기꺼이 불청객이 되고야 마는 여자들을 본 적이 있는가? 그렇다면 우리는 위수정의 소설에서 가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다. 죽음과 사랑 사이에서, 두려움과 경이로움 사이에서, 그게 어쩌면 살아 있다는 착각일지라도.

어느 밤에 우리는 이렇게 말하게 되는 것이다.

“또 난리 나겠지. 우르르 살아나서…… 또 아름답겠지.” _최은미(소설가)

주어진 세계 외부의 무질서한 길에서 더 똑바로 보이고 더 정확하게 이해되는 것들, 위수정 소설은 그곳으로 우리를 이끈다. 미리 알지 못하는 시나리오를 연기하는 듯한 인물들을 따라가며 그들의 말과 몸짓을, 그들의 상상과 지각을 함께 겪다보면 문득 “사람들의 움직임이, 그들의 리듬이, 모두 이해되”는 순간을 맞는 것이다. (……) 이것이 위수정 소설을 경험하며 우리가 느끼는 해방감이다. _백지은(문학평론가)

◆

나는 언제부턴가 아무도 없는 허공에 손을 내밀고 있었는데, 누구의 손을 잡고 싶었던 건지도 이제는 잊었다. 잊을 것이다. 그러나 빛이 있는 쪽으로 무한히 향하는 식물들처럼 나 역시 손을 거두지는 못하리라. 끝내 닿지 못할 것을 알면서도. _‘작가의 말’에서

그렇다면 우리는 위수정의 소설에서

가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다.”

_최은미(소설가)

일견 안온해 보이는 삶의 커튼을 들추고 그 아래 드리운 그늘을 들여다보는 신예 작가 위수정의 첫 소설집 『은의 세계』가 출간되었다. 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 「무덤이 조금씩」으로 “천천히 죽어가는 인생과 그 사이에 출몰하는 사랑의 숙명을 섬세하고도 날카롭게, 고통스럽지만 차분하게 그려낸다”(심사위원 구효서, 은희경)는 평을 받으며 작품활동을 시작한 후 사 년 동안 부지런히 써온 여덟 편의 작품이 묶였다. 특히 “시대의 분위기에 휩쓸리지 않는 당찬 기백”(문학평론가 조효원)을 지녔다는 평과 함께 ‘이 계절의 소설’에 선정된 「은의 세계」와 현대문학상, 김유정문학상 후보작에 연달아 오르며 평단의 주목을 받은 「풍경과 사랑」 등의 작품이 새로운 작가가 펼쳐 보일 세계에 대해 더욱 기대감을 갖게 한다. 소설집 출간을 앞두고 진행된 담당 편집자와의 인터뷰에서 “가르치려 들지 않”는, “뭔지 정확히 설명할 수는 없지만, 마음 어딘가를 움직이는 작품”을 좋아한다고 말한 그는 그와 꼭 닮은 소설을 선보이며 확고하고 고정된 사실의 세계가 아닌 불분명하고 유동적인 세계로 우리를 이끈다. 섣불리 정의 내릴 수 없으나 한번 들으면 마음을 빼앗길 수밖에 없는, 낯설지만 선명한 목소리로.

“저래도 봄이 되면 또 난리 나겠지.

나는 앙상한 나무들을 향해 혼잣말을 했다.

그 말이 마음에 들었다.

또 난리 나겠지. 우르르 살아나서…… 또 아름답겠지.”

더는 아무것도 모르는 척 잠들 수 없을 때

고요한 세계 안쪽에서부터 새어나오는

낯설고도 선명한 목소리

위수정 소설이 지닌 독특함은 표제작 「은의 세계」에서 두드러진다. ‘하나’와 ‘지환’ 부부는 팬데믹으로 처지가 어려워진 하나의 사촌동생 ‘명은’을 청소 도우미로 고용한다. 명은은 오빠 ‘경은’과 함께 하나의 부모에게 맡겨져 자랐는데, 하나는 자신과 그들이 마치 친남매 같았다고 말한다. 하지만 지환은 하나가 명은에 대해 말하지 않은 것들을 하나둘 발견할 때마다 그 이야기의 어딘가에 빈틈이 있다고 느낀다. 특히 경은의 죽음을 둘러싸고 그가 도둑질을 하다 도망치려던 중 추락한 것이라고 말하는 명은과 달리 그것이 친구의 집에서 일어난 사고였다고 말하는 하나를 보며 지환은 서로 다른 진술을 하는 두 사람의 모습에 혼란스러워진다.

이러한 혼란은 「안개는 두 명」에서 ‘거짓말 게임’의 형태로 구체화된다. ‘유리’와 연인이라고도 친구라고도 하기 어려운 미묘한 관계를 이어나가는 ‘선주’는 오랜만에 옛친구 ‘화영’을 만나게 되고, 세 사람은 화영의 제안으로 거짓말 게임을 시작한다. 진실을 말하지 않으면 된다는 간단한 규칙의 게임이지만, 선주는 유리와 화영이 각각 이야기하는 자신의 모습이 온전한 거짓임을 믿을 수 없다.

이처럼 위수정의 인물들은 각자 말해야 할 순간에 침묵하거나 숨겨야 할 것을 말함으로써, 서로를 이해하려 하기보다는 자신의 세계 안에 들어가기를 택한다. 그 세계 속에서 “거울은 너덜너덜”(「안개는 두 명」, 53쪽)하여 진실과 거짓말은 뒤섞인 채 구분할 수 없어진다.

「무덤이 조금씩」과 「마르케스를 잊어서」는 나아가 읽는 이마저 그 혼란 속으로 발을 들이게끔 한다. 「무덤이 조금씩」에서 ‘인영’과 ‘진욱’ 부부는 신혼여행중 찾은 무덤가에서 잠들었다가 사진작가 ‘헨리’가 그 모습을 촬영한 것을 계기로 그의 집에 초대받는다. 소설은 인영과 진욱, 그리고 헨리의 애인 ‘조슈아’의 시점을 오가며 그들의 저녁식사 자리를 담아내는데, 그때마다 사소하게는 음식맛에 대한 평가에서부터 심지어는 인영과 진욱의 관계에 관한 내용까지 모든 진술이 제각기 엇갈림에 따라 독자는 누구의 말도 믿을 수 없어진다.

아이의 죽음 이후 이혼한 ‘준우’와 ‘홍’이 아이의 기일을 즈음해 떠난 여행을 그리는 「마르케스를 잊어서」 또한 서사를 매끄럽게 꿰맞추며 읽어나가려는 흐름에 균열을 냄으로써 읽는 내내 긴장감을 불러일으킨다. 해변가의 민박에서 권태로운 하루를 보내고 맞이한 다음날, 준우는 전날과 미묘하게 달라져 있는 풍경에 혼란을 느낀다. 더구나 그는 “아무 의심도 없이. 마치 완벽하게 밀봉되어 있던 기억을 꺼내보는 듯” 떠올렸던 아이에 관한 기억조차 사실은 “자신의 체험과 무관한 이야기”(187쪽)였다는 것을 깨닫는다.

「Take Me Somewhere Nice」의 ‘우진’도 마찬가지이다. 그는 전 여자친구의 언니인 ‘해영’으로부터 그녀가 동생이 내다버린 고양이를 찾아 헤맸던 일이나 조수석에 앉아 로드킬 당한 고양이의 사체를 외면할 수밖에 없었던 일에 대해 듣는다. 그러나 그 모든 진술은 이후 해영의 입을 통해 다시금 뒤집히며 무엇이 진실인지 확신할 수 없어진다. 이를 통해 우리는 모든 것을 하나의 일관된 서사로 통합하려는 익숙한 관습을 점검하며, 진실과 거짓이 뚜렷한 각각의 길이 아니라 그것들이 서로 교차하며 만들어내는 새로운 길로 향하게 된다.

초대받지 않은 땅 위를

맨발로 가로지르는 여자들

앞선 작품들이 정확히 해명되지 않는 세계의 혼란과 그곳에서 조금씩 새어나오는 낯선 목소리를 담아낸다고 할 수 있다면, 「풍경과 사랑」 「화양」 「음악의 도움 없이」는 그 목소리를 자신의 것으로 만든 인물들이 뿜어내는 충동과 열망에 집중한다.

남편이 출장을 떠나고 아들과 둘이 지내는 집에 아들의 친구 ‘연호’가 찾아오면서 시작되는 「풍경과 사랑」은 최근 소설에서 쉽게 찾아볼 수 없었던 섹슈얼한 긴장감을 자아낸다. 아들보다 한 살이 많은 열아홉 살의 연호는 하와이에서 전학을 와 한국말이 어눌한 한편 또래보다 다부지고 성숙한 몸을 가진 탓에 그저 어리숙한 소년으로도, 한 명의 남자로도 느껴진다. 아들의 친구에게 적절치 않은 감정을 느끼는 데 자책하던 어느 밤, ‘나’와 내밀한 대화를 나누다 집으로 돌아가려던 연호가 묻는다. “같이 갈래요? (……) One to one correspondence. 그걸 한국말로 뭐라고 하죠?”(95쪽) 반면 출장에서 돌아온 ‘나’의 남편은 “솔직하고 싶은 욕망”(102쪽)에 따라 사실을 말하려는 ‘나’의 손을 들어 자신의 입을 막아버리고, 그 ‘일대일대응’이 불가능한 관계에 말문이 틀어막힌 ‘나’는 밤거리로 나선다. 그리고 그곳에서 언젠가 본 적이 있는 듯한 “창백한 얼굴로 허공을 향해 누군가와 끊임없이 대화하는 사람”(103쪽)을 만난다.

여자는 무엇을 보고 있는 것일까? 누구와 대화를 나누는 것 같은데. 나는 한동안 그녀의 말을 들으며 가만히 앉아 있었다. 그녀의 이야기를 듣고 있으니 대화의 맥락이 조금 이해될 것 같기도 했다. 나도 말이 하고 싶어졌다.(104~105쪽)

마찬가지로 기혼 여성인 「화양」의 ‘나’는 무감한 남편 대신 애인 대행 일을 하는 ‘짐보’를 통해 욕망을 충족시키며 지낸다. 그것은 비단 성적인 욕망만이 아니어서, ‘나’는 본명도, 나이도, 실제의 삶도 모르는 그에게만 “마음에 담아둔 말”을 할 수 있다.

짐보는 나와 어떠한 연결고리도 없기에 그에게는 마치 땅을 파서 비밀을 이야기하고 묻어버리는 것처럼 마음에 담아둔 말을 할 수 있었다. 그는 대체로 말이 없는 편인데다가 그의 멍한 눈동자를 보고 있으면 안전한 기분이 들었다.(241~242쪽)

이처럼 이들의 발화는 “허공을 향해” “땅을 파서 비밀을 이야기하고 묻어버리는 것처럼” 이루어지며, 안에서부터 새어나온 이 목소리는 타인이 아니라 스스로를 향한다. 이해하고 이해받기를 택하는 대신 비틀리고 뒤틀린 거울 속의 스스로를 응시하기로 결심할 때, 더는 아무것도 모르는 척 잠들 수 없음을 인정할 때, “아무것도 참지 않고 최선을 다해 불청객이 되”(「음악의 도움 없이」, 301쪽)기로 결심한 이들은 비로소 세계 밖으로 몸을 내민다.

정답을 가르쳐주지 않는, 판단하지 않는, 무엇 하나 온전히 믿거나 이해할 수 없게끔 거리를 두는 위수정의 소설은 외려 그 거리감을 통해 읽는 이의 가장 내밀한 곳을 건드린다. 내 것이 아닌 척 숨겨두고만 싶었던 치부와 욕망을 들추는 이야기는 일상의 매끄럽고 섬세한 표면에 균열을 내고 마침내 그것을 깨뜨리며 카타르시스를 불러일으킨다. 우리는 위수정을 따라 그 깨진 파편으로 가득한, 초대받지 않은 땅 위를 맨발로 가로지르게 될 것이다.

◆

진짜가 아니라는 것을 알아도 그것을 온몸으로 느끼게 될 때가 있다. 누군가 닫고 간 문 소리가 문득 오래 남을 때. “마스크도 휴대폰도” 없이 직진해버리고 싶을 때. 눈앞의 사람에게 미쳤냐고 묻고 싶을 때. 솔직하고 싶은 욕망이 다른 모든 것들을 상관없이 만들 때.

위수정의 소설은 알 듯하면서 영영 모를 것도 같은 인물들의 미묘한 직설을 통해 마음의 ‘난리’들을 곳곳에 부려놓는다. 그곳엔 현재의 재난과 과거로부터의 죽음이 있고 정상성에서 비껴난 관계와 욕망들이 있다. 다 말해지지 않았기에 체험되는 인간과 세계의 불가해한 틈들이 있다.

눈을 뜨고 자는 것처럼 죽은 채로 살아본 적이 있는가? 기꺼이 불청객이 되고야 마는 여자들을 본 적이 있는가? 그렇다면 우리는 위수정의 소설에서 가장 매혹적인 인물들을 만나게 될 것이다. 죽음과 사랑 사이에서, 두려움과 경이로움 사이에서, 그게 어쩌면 살아 있다는 착각일지라도.

어느 밤에 우리는 이렇게 말하게 되는 것이다.

“또 난리 나겠지. 우르르 살아나서…… 또 아름답겠지.” _최은미(소설가)

주어진 세계 외부의 무질서한 길에서 더 똑바로 보이고 더 정확하게 이해되는 것들, 위수정 소설은 그곳으로 우리를 이끈다. 미리 알지 못하는 시나리오를 연기하는 듯한 인물들을 따라가며 그들의 말과 몸짓을, 그들의 상상과 지각을 함께 겪다보면 문득 “사람들의 움직임이, 그들의 리듬이, 모두 이해되”는 순간을 맞는 것이다. (……) 이것이 위수정 소설을 경험하며 우리가 느끼는 해방감이다. _백지은(문학평론가)

◆

나는 언제부턴가 아무도 없는 허공에 손을 내밀고 있었는데, 누구의 손을 잡고 싶었던 건지도 이제는 잊었다. 잊을 것이다. 그러나 빛이 있는 쪽으로 무한히 향하는 식물들처럼 나 역시 손을 거두지는 못하리라. 끝내 닿지 못할 것을 알면서도. _‘작가의 말’에서

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

은의 세계 … 007

안개는 두 명 … 041

풍경과 사랑 … 073

무덤이 조금씩 … 107

마르케스를 잊어서 … 175

Take Me Somewhere Nice … 207

화양 … 235

음악의 도움 없이 … 269

해설│백지은(문학평론가)

부정도 탐색도 없이 … 303

작가의 말 … 323

안개는 두 명 … 041

풍경과 사랑 … 073

무덤이 조금씩 … 107

마르케스를 잊어서 … 175

Take Me Somewhere Nice … 207

화양 … 235

음악의 도움 없이 … 269

해설│백지은(문학평론가)

부정도 탐색도 없이 … 303

작가의 말 … 323

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]