본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

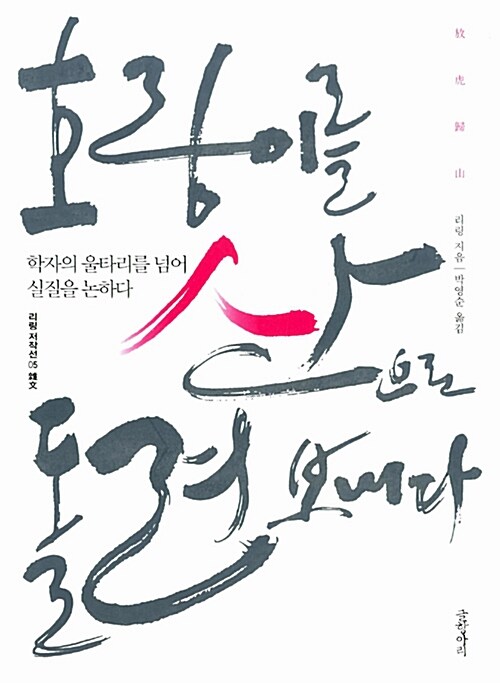

호랑이를 산으로 돌려보내다 (학자의 울타리를 넘어 실질을 논하다)

저자 : 리링

출판사 : 글항아리

출판년 : 2015

ISBN : 9788967351816

책소개

리링의 첫 인문학 잡문집. 지은이에게 이 제목이 의미하는 바는 다음과 같다. “큰 소리로 호랑이를 논하면서 독서할 수 없는 고통을 하소연하고 있다.” 굳이 정리를 한다면, 호랑이를 우리에 가두지 않고 본래의 야성을 지켜주기 위해 산으로 돌려보내듯이 학자의 울타리를 넘어 거침없이 실질적인 이야기를 논한다는 의미다.

옛말에 “사람은 호랑이를 해칠 뜻이 없지만 호랑이는 사람을 해칠 마음이 있다”라고 했다. 호랑이에 대한 인류의 편견은 전체 동물계에 대한 편견 가운데 하나의 작은 예에 불과할 뿐이다. 어떤 의미에서 여러 편견 가운데 가장 대표적인 상징이라고 할 수 있다. 우리는 동물 자체에 대한 선악미추에 대해 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않으면서 우리의 상상만으로 그들에게 제멋대로 기능을 부여한다.

그러면 나비는 예쁘고 공작새는 아름다우며, 원숭이는 총명하고 여우는 교활하고 전갈은 독해야 하며, 호랑이와 이리는 흉포하고 잔악해야 하며 돼지와 당나귀는 바보 같고 멍청해야 하며, 소와 말은 부지런하고 근면해야 하며, 심지어 고양이와 개는 간사하고 충직해야 한다. 우리는 어려서부터 동화童話의 세뇌를 받아왔으며 이러한 틀에서 일찍부터 스스로 만족해왔다. 그 횡포하고 무지막지한 태도란 이미 딱지 붙은 제국주의를 뛰어넘고 있다.

지은이는 인류가 같은 동류를 무시하는 것에 줄곧 의문을 가졌다고 했다. 이른바 ‘나와 같은 종족이 아니면 그 마음은 반드시 다르다’는 말은 반드시 상대방을 ‘금수’나 ‘짐승’의 위치에 두는 것이며, 이는 스스로의 편견을 더욱 확대하는 일이기 때문이라는 것이다. ‘오리엔탈리즘’에 대한 논쟁을 두고 지은이가 하고자 하는 말은 자기중심적 문화주의, 다른 문화에 대한 무시와 편견(자발적이든 비자발적이든)은 동물에 대한 편견과 비교해볼 때, 자신의 부족함을 제대로 드러낸 경우라 할 수 있다는 것이다.

옛말에 “사람은 호랑이를 해칠 뜻이 없지만 호랑이는 사람을 해칠 마음이 있다”라고 했다. 호랑이에 대한 인류의 편견은 전체 동물계에 대한 편견 가운데 하나의 작은 예에 불과할 뿐이다. 어떤 의미에서 여러 편견 가운데 가장 대표적인 상징이라고 할 수 있다. 우리는 동물 자체에 대한 선악미추에 대해 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않으면서 우리의 상상만으로 그들에게 제멋대로 기능을 부여한다.

그러면 나비는 예쁘고 공작새는 아름다우며, 원숭이는 총명하고 여우는 교활하고 전갈은 독해야 하며, 호랑이와 이리는 흉포하고 잔악해야 하며 돼지와 당나귀는 바보 같고 멍청해야 하며, 소와 말은 부지런하고 근면해야 하며, 심지어 고양이와 개는 간사하고 충직해야 한다. 우리는 어려서부터 동화童話의 세뇌를 받아왔으며 이러한 틀에서 일찍부터 스스로 만족해왔다. 그 횡포하고 무지막지한 태도란 이미 딱지 붙은 제국주의를 뛰어넘고 있다.

지은이는 인류가 같은 동류를 무시하는 것에 줄곧 의문을 가졌다고 했다. 이른바 ‘나와 같은 종족이 아니면 그 마음은 반드시 다르다’는 말은 반드시 상대방을 ‘금수’나 ‘짐승’의 위치에 두는 것이며, 이는 스스로의 편견을 더욱 확대하는 일이기 때문이라는 것이다. ‘오리엔탈리즘’에 대한 논쟁을 두고 지은이가 하고자 하는 말은 자기중심적 문화주의, 다른 문화에 대한 무시와 편견(자발적이든 비자발적이든)은 동물에 대한 편견과 비교해볼 때, 자신의 부족함을 제대로 드러낸 경우라 할 수 있다는 것이다.

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

호랑이를 놓아주는 것―

그것은 자유로운 지성의 탄생이다

三古(고고, 고문자, 고문헌)의 대가 리링의 첫 잡문집

고전연구에 얽힌 이야기, 현실을 분석하는 날카로운 시선

『호랑이를 산으로 돌려보내다放虎歸山』는 리링李零 선생의 첫 번째 인문학 잡문집이다.

왜 책 제목을 좀 터무니없이 ‘호랑이를 산으로 돌려보내다’로 지은 것일까. 지은이의 말을 인용하면,

“책을 읽는다는 것은 즐거운 일이다. 편안한 책을 읽을 때가 더욱 그렇다. 특히 한가한 때에 침상 머리맡에서 글자를 곱씹거나 인생의 맛을 느끼는 것이야말로 참으로 커다란 즐거움이다. 직업상 나에겐 책이 엄청나게 많고 손에서도 책이 떠난 적이 없었다. 하지만 문제는 시간도 없고 편안할 여유도 없는데다 과분하게 ‘지식인’이라는 이름을 달고서 여러 해를 살아오는 동안 처음부터 끝까지 읽은 책이 거의 몇 권 안 된다는 것이다.

글을 쓰는 일, 특히 학술적인 글을 쓸 때의 독서는 독서라기보다 문헌을 찾아가며 읽는 작업이어서 상당히 진지하고도 지난한 과정이다. 때론 심지어 비애스럽고 장렬하기까지 하다. (…) 이처럼 진정한 독서란 학문을 잊는 게 아닐까 생각한다. 과거에 책을 읽던 생활, 즉 농촌으로 하방下放되어 내려가 생산에 종사하면서 책을 읽던 그때가 매우 그립다.

언젠가 학문을 벗어던지고 자유롭게 책을 읽으면서 이런저런 잡다한 얘기를 (말이나 글로) 할 수 있는 날이 올 거라는 꿈이 있기에 항상 ‘호랑이를 산으로 돌려보내다’라는 말을 떠올리곤 한다.”

지은이에게 이 제목이 의미하는 바가 어느 정도 감이 잡힌다. 지은이는 한마디 덧붙인다. “큰 소리로 호랑이를 논하면서 독서할 수 없는 고통을 하소연하고 있다.” 굳이 정리를 한다면, 호랑이를 우리에 가두지 않고 본래의 야성을 지켜주기 위해 산으로 돌려보내듯이 학자의 울타리를 넘어 거침없이 실질적인 이야기를 논한다는 의미다.

그래서일까. 리링의 글은 시니컬하면서도 기발하며, 논지도 명쾌하다. 이전에 출판된 『꽃 속에 술 한 병 놓고花間一壺酒』(2005), 『집 잃은 개喪家狗』(2007)도 독서계의 주목을 끌면서 비판과 인기를 동시에 받았다. 그 이유는 지은이의 말처럼 “차라리 집 잃은 개가 될지언정 집 지키는 개는 되지 않겠다”는 학술적 시각을 견지하면서, ‘울타리에 갇힌 학계의 호랑이’가 되기를 거부했기 때문인지도 모른다. 『호랑이를 산으로 돌려보내다』 역시 찬반이 뜨겁다. 특히 「전통은 왜 이렇게 인기가 있는가」란 글이 대표적이다. 이 글은 중국의 공자열, 독경讀經열, 전통문화열의 ‘열’을 식히고 심지어 찬물을 끼얹기 위해 썼다고 지은이는 말한다.

최근 중국엔 국학이라는 ‘복고’ 바람이 일고 있다. ‘전통’이란 단어의 위상은 과거 ‘혁명’이란 단어 외에는 어떤 것으로 대신할 수도 비교할 수도 없는 위치에 올랐다. 21세기의 중국적 ‘신화’이면서도 한편의 ‘열(붐)’로 지나갈 수도 하다. 전통은 그냥 과거일 뿐 치켜세울 것도 폄하할 것도 없다. 중국의 근대사는 얻어맞는 역사였다. 중국인도 맞고 중국 문화도 얻어맞았다. 그 결과 국학과 국수國粹가 남았다. 이는 ‘없어질 국학’이다. 국학이란 무엇인가? 서양학문이 없으면 소위 국학도 없으며, 국학은 서양학문을 상대하여 일컫는 말이다. 물론 중국인이 유구한 역사와 찬란한 문명에 대해 자랑스러워하는 것은 당연하다. 하지만 ‘국수’는 약을 달이는 것과 같아서 약을 달인 후 달인 약을 다 마시고 나면 남는 것은 찌꺼기뿐이다. 이른바 ‘국수’는 서구화하고 남은 대부분의 잔여물이다.

공자의 부활, 유교의 부활이 문화중국으로 가는 길의 적실한 방법일까? 전공자도 이해하기 힘든 것을 어린아이들에게 외우게 하고(독경열), 대학에선 국학기관을 설립하는 것이 과연 해결방법일까? 전통은 현대화를 위해 자리를 내주어야 한다. 루쉰은 경서를 읽어서는 나라를 구할 수 없다고 했다. 오늘날도 마찬가지다. 또한 중국 문화는 크고 넓고 정미하여 ‘유儒’라는 한 글자로 모든 사상을 대표할 수 없으며, 중국의 전적도 ‘경經’ 한 글자로 모두를 대표할 수 없다.

중국은 1980년대에 조상에 대한 비판을 하지 않았던가. 열등감에서 비롯하여 전통을 무시하고 뿌리를 증오했었다. 분명 중국 현대화의 폐단임에도 불구하고 그것을 모두 전통에다 뒤집어씌웠다. 그런데 지금은 국내를 넘어 국외로까지 유가문화를 선양하려 한다. 옛것에 의탁해 제도를 개혁한다는 ‘탁고개제托古改制’에 빠져 있는 것이다. 말로는 중국 문화의 부흥이라지만 사실은 대국의 굴기가 감춰져 있는 것이다. 그러니 거기에 활용되는 전통은 ‘가짜’ 전통인 것이다. 중국적 전통에 대한 분명한 인식과 지향점이 필요한 시점에서 전통이 이렇게 인기가 많을 필요는 없다. ‘열’이 나면 몸에 이상이 있다는 징조고, 일종의 ‘병’이 될 수도 있다. 이상은 전통에 대한 지은이의 관점을 통해 ‘방호귀산’의 학문적 실천과 사고의 일부를 본 것이다.

이 외에도 중국인의 문화심리, 고대방중술, 중국고대병법, 전통문화, 학자와 문인 등에서도 여전히 독특한 관점과 사고를 보여준다.

1장 ‘종이 위에서 병법을 논하다紙上談兵’는 군사 병법에 대해 논한 것이며, 2장 ‘문을 닫아걸고 수레를 만들다閉門造車’는 남녀문제(고대방중술)를 다룬 것이다.

중국 고대 병법의 요체는 ‘인내忍’와 ‘잔인함?’이다. 여기서 말하는 ‘인내’는 억울함을 당해도 말을 못하거나, 기분을 맞추면서 아부를 떨거나 가련한 척하거나, 바짓가랑이 밑을 기어야 하는 등 온갖 수모를 다 참는 것을 말한다. ‘잔인함’은 노인이나 아이 할 것 없이 하나도 남김없이 다 죽여서 가슴속 분을 싹 풀어내는 것이다. 이는 중국의 정치와 역사적 경험, 중국인의 행위를 이해하는 데 매우 중요한 점이다. 현실 생활 속에는 회색과 혼돈의 상태가 많다. 전쟁 문제에서 사람들이 일반적으로 중시하고 또 이해하기 쉬운 점은 ‘양극화’의 형성 과정이다. 그러나 거기에는 종종 다른 면이 존재한다는 것을 망각한다. 이를테면 충돌 시 화해하는 것과 모순을 돌파하는 것이다. ‘병법’과 ‘용병’의 차이도 짚고 넘어갈 만하다.

지은이 자신은 ‘세 가지 옛것’을 연구하는 것을 본업으로 삼고 있다고 했다. 그것은 고고, 고문자 그리고 고문헌이다. 로버트 판훌릭에 관한 연구도 고대 연구의 일환으로 그의 『중국고대방내고』와 마왕두이 방중서에 관한 연구가 그런 것인데, 이 때문에 사람들은 지은이를 방중술 연구자로 오해하기도 한다. 2장에서는 판훌릭의 방중서에 대한 고찰, 마왕두이 방중서와 후세 방중서의 중요한 기술적 요령, 즉 ‘구천일심술’, ‘환정보뇌술’, ‘다어소녀, 막수사정법’ 등에 대한 설명, 판훌릭에 대한 샬럿 퍼스 교수의 논평과 이에 대한 리샤오후이의 반론 등을 살펴봄으로써 중국의 성 전통에 대한 문제를 다루고 있다.

3장 ‘임종 전의 배려臨終關懷’는 캠퍼스와 지식인에 대해 쓴 글이다. 사마천은 자신과 아무런 관계도 없는 이릉 장군이 매국노로 모함을 당하자 그 부당함에 맞서 변호하다가 결국 한 무제에게 궁형(거세)의 형벌을 받았다. 지식인들은 ‘천하를 자신의 책임’이라 생각하므로 명군 성왕을 보필하는 것을 이상으로 삼는다. 그런 그에게 ‘거세’가 얼마나 커다란 수모인가. 이 일은 중국 지식인의 현대화 문제를 떠올리게 한다. 오늘날 지식인에게도 “세상을 위해 쓰일 생각에는 골몰하면서 먹고사는 일에는 서투른” 오랜 전통의 문제가 드러나고 있다. 지은이의 평가는 한마디로 ‘대세는 이미 물 건너갔다大勢已去’는 네 글자다. 세상이 이러하니 ‘인문적 관심과 배려’가 그들의 책임이지만 ‘임종 전의 배려’ 같은 비장함에 처량함마저 더해진 느낌이다.

4장 ‘고대와 전통’ 가운데 「전통은 왜 이렇게 인기가 있는가傳統爲什?這樣紅」는 강연 원고인데 최근의 공자열, 독경讀經열, 전통문화열을 식혀보려 했다. 하늘을 원망하고 사람을 원망하며 선조를 욕보이는 사람들에게 찬물을 끼얹은 것이다.

5장 ‘계몽의 후광 아래서在啓蒙的光環下’는 주로 1980년대 『하상河?』으로 고조되던 계몽사조에 대해 쓴 것이다. 이는 최근의 풍조와 정반대이며 한번 돌이켜볼 만하다. 그들에게 찬물을 끼얹은 것은 기념할 만한 일이다.

6장 ‘큰 나무의 영락大樹飄零’은 사람에 대해 쓴 것이다. 「소년선봉少年先鋒」은 이미 이 세상에 안 계시는 그의 부친에 관한 글이다.

7장 ‘시간 도살屠宰時光’은 ‘킬링 타임killing time’이란 뜻으로 미국에 있을 때의 감회를 적은 것이다. 「‘헛수고’의 슬픔」은 푸코의 『감시와 처벌: 감옥의 역사』와 『광기의 역사』에 대해 쓴 글이다.

옛말에 “사람은 호랑이를 해칠 뜻이 없지만 호랑이는 사람을 해칠 마음이 있다”라고 했다. 호랑이에 대한 인류의 편견은 전체 동물계에 대한 편견 가운데 하나의 작은 예에 불과할 뿐이다. 어떤 의미에서 여러 편견 가운데 가장 대표적인 상징이라고 할 수 있다. 우리는 동물 자체에 대한 선악미추에 대해 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않으면서 우리의 상상만으로 그들에게 제멋대로 기능을 부여한다. 그러면 나비는 예쁘고 공작새는 아름다우며, 원숭이는 총명하고 여우는 교활하고 전갈은 독해야 하며, 호랑이와 이리는 흉포하고 잔악해야 하며 돼지와 당나귀는 바보 같고 멍청해야 하며, 소와 말은 부지런하고 근면해야 하며, 심지어 고양이와 개는 간사하고 충직해야 한다. 우리는 어려서부터 동화童話의 세뇌를 받아왔으며 이러한 틀에서 일찍부터 스스로 만족해왔다. 그 횡포하고 무지막지한 태도란 이미 딱지 붙은 제국주의를 뛰어넘고 있다. 지은이는 인류가 같은 동류를 무시하는 것에 줄곧 의문을 가졌다고 했다. 이른바 ‘나와 같은 종족이 아니면 그 마음은 반드시 다르다’는 말은 반드시 상대방을 ‘금수’나 ‘짐승’의 위치에 두는 것이며, 이는 스스로의 편견을 더욱 확대하는 일이기 때문이라는 것이다. ‘오리엔탈리즘’에 대한 논쟁을 두고 지은이가 하고자 하는 말은 자기중심적 문화주의, 다른 문화에 대한 무시와 편견(자발적이든 비자발적이든)은 동물에 대한 편견과 비교해볼 때, 자신의 부족함을 제대로 드러낸 경우라 할 수 있다는 것이다. 이 또한 산으로 돌아간 호랑이를 꿈꾸는 지은이의 초학자적 관심이 아닐는지.

그것은 자유로운 지성의 탄생이다

三古(고고, 고문자, 고문헌)의 대가 리링의 첫 잡문집

고전연구에 얽힌 이야기, 현실을 분석하는 날카로운 시선

『호랑이를 산으로 돌려보내다放虎歸山』는 리링李零 선생의 첫 번째 인문학 잡문집이다.

왜 책 제목을 좀 터무니없이 ‘호랑이를 산으로 돌려보내다’로 지은 것일까. 지은이의 말을 인용하면,

“책을 읽는다는 것은 즐거운 일이다. 편안한 책을 읽을 때가 더욱 그렇다. 특히 한가한 때에 침상 머리맡에서 글자를 곱씹거나 인생의 맛을 느끼는 것이야말로 참으로 커다란 즐거움이다. 직업상 나에겐 책이 엄청나게 많고 손에서도 책이 떠난 적이 없었다. 하지만 문제는 시간도 없고 편안할 여유도 없는데다 과분하게 ‘지식인’이라는 이름을 달고서 여러 해를 살아오는 동안 처음부터 끝까지 읽은 책이 거의 몇 권 안 된다는 것이다.

글을 쓰는 일, 특히 학술적인 글을 쓸 때의 독서는 독서라기보다 문헌을 찾아가며 읽는 작업이어서 상당히 진지하고도 지난한 과정이다. 때론 심지어 비애스럽고 장렬하기까지 하다. (…) 이처럼 진정한 독서란 학문을 잊는 게 아닐까 생각한다. 과거에 책을 읽던 생활, 즉 농촌으로 하방下放되어 내려가 생산에 종사하면서 책을 읽던 그때가 매우 그립다.

언젠가 학문을 벗어던지고 자유롭게 책을 읽으면서 이런저런 잡다한 얘기를 (말이나 글로) 할 수 있는 날이 올 거라는 꿈이 있기에 항상 ‘호랑이를 산으로 돌려보내다’라는 말을 떠올리곤 한다.”

지은이에게 이 제목이 의미하는 바가 어느 정도 감이 잡힌다. 지은이는 한마디 덧붙인다. “큰 소리로 호랑이를 논하면서 독서할 수 없는 고통을 하소연하고 있다.” 굳이 정리를 한다면, 호랑이를 우리에 가두지 않고 본래의 야성을 지켜주기 위해 산으로 돌려보내듯이 학자의 울타리를 넘어 거침없이 실질적인 이야기를 논한다는 의미다.

그래서일까. 리링의 글은 시니컬하면서도 기발하며, 논지도 명쾌하다. 이전에 출판된 『꽃 속에 술 한 병 놓고花間一壺酒』(2005), 『집 잃은 개喪家狗』(2007)도 독서계의 주목을 끌면서 비판과 인기를 동시에 받았다. 그 이유는 지은이의 말처럼 “차라리 집 잃은 개가 될지언정 집 지키는 개는 되지 않겠다”는 학술적 시각을 견지하면서, ‘울타리에 갇힌 학계의 호랑이’가 되기를 거부했기 때문인지도 모른다. 『호랑이를 산으로 돌려보내다』 역시 찬반이 뜨겁다. 특히 「전통은 왜 이렇게 인기가 있는가」란 글이 대표적이다. 이 글은 중국의 공자열, 독경讀經열, 전통문화열의 ‘열’을 식히고 심지어 찬물을 끼얹기 위해 썼다고 지은이는 말한다.

최근 중국엔 국학이라는 ‘복고’ 바람이 일고 있다. ‘전통’이란 단어의 위상은 과거 ‘혁명’이란 단어 외에는 어떤 것으로 대신할 수도 비교할 수도 없는 위치에 올랐다. 21세기의 중국적 ‘신화’이면서도 한편의 ‘열(붐)’로 지나갈 수도 하다. 전통은 그냥 과거일 뿐 치켜세울 것도 폄하할 것도 없다. 중국의 근대사는 얻어맞는 역사였다. 중국인도 맞고 중국 문화도 얻어맞았다. 그 결과 국학과 국수國粹가 남았다. 이는 ‘없어질 국학’이다. 국학이란 무엇인가? 서양학문이 없으면 소위 국학도 없으며, 국학은 서양학문을 상대하여 일컫는 말이다. 물론 중국인이 유구한 역사와 찬란한 문명에 대해 자랑스러워하는 것은 당연하다. 하지만 ‘국수’는 약을 달이는 것과 같아서 약을 달인 후 달인 약을 다 마시고 나면 남는 것은 찌꺼기뿐이다. 이른바 ‘국수’는 서구화하고 남은 대부분의 잔여물이다.

공자의 부활, 유교의 부활이 문화중국으로 가는 길의 적실한 방법일까? 전공자도 이해하기 힘든 것을 어린아이들에게 외우게 하고(독경열), 대학에선 국학기관을 설립하는 것이 과연 해결방법일까? 전통은 현대화를 위해 자리를 내주어야 한다. 루쉰은 경서를 읽어서는 나라를 구할 수 없다고 했다. 오늘날도 마찬가지다. 또한 중국 문화는 크고 넓고 정미하여 ‘유儒’라는 한 글자로 모든 사상을 대표할 수 없으며, 중국의 전적도 ‘경經’ 한 글자로 모두를 대표할 수 없다.

중국은 1980년대에 조상에 대한 비판을 하지 않았던가. 열등감에서 비롯하여 전통을 무시하고 뿌리를 증오했었다. 분명 중국 현대화의 폐단임에도 불구하고 그것을 모두 전통에다 뒤집어씌웠다. 그런데 지금은 국내를 넘어 국외로까지 유가문화를 선양하려 한다. 옛것에 의탁해 제도를 개혁한다는 ‘탁고개제托古改制’에 빠져 있는 것이다. 말로는 중국 문화의 부흥이라지만 사실은 대국의 굴기가 감춰져 있는 것이다. 그러니 거기에 활용되는 전통은 ‘가짜’ 전통인 것이다. 중국적 전통에 대한 분명한 인식과 지향점이 필요한 시점에서 전통이 이렇게 인기가 많을 필요는 없다. ‘열’이 나면 몸에 이상이 있다는 징조고, 일종의 ‘병’이 될 수도 있다. 이상은 전통에 대한 지은이의 관점을 통해 ‘방호귀산’의 학문적 실천과 사고의 일부를 본 것이다.

이 외에도 중국인의 문화심리, 고대방중술, 중국고대병법, 전통문화, 학자와 문인 등에서도 여전히 독특한 관점과 사고를 보여준다.

1장 ‘종이 위에서 병법을 논하다紙上談兵’는 군사 병법에 대해 논한 것이며, 2장 ‘문을 닫아걸고 수레를 만들다閉門造車’는 남녀문제(고대방중술)를 다룬 것이다.

중국 고대 병법의 요체는 ‘인내忍’와 ‘잔인함?’이다. 여기서 말하는 ‘인내’는 억울함을 당해도 말을 못하거나, 기분을 맞추면서 아부를 떨거나 가련한 척하거나, 바짓가랑이 밑을 기어야 하는 등 온갖 수모를 다 참는 것을 말한다. ‘잔인함’은 노인이나 아이 할 것 없이 하나도 남김없이 다 죽여서 가슴속 분을 싹 풀어내는 것이다. 이는 중국의 정치와 역사적 경험, 중국인의 행위를 이해하는 데 매우 중요한 점이다. 현실 생활 속에는 회색과 혼돈의 상태가 많다. 전쟁 문제에서 사람들이 일반적으로 중시하고 또 이해하기 쉬운 점은 ‘양극화’의 형성 과정이다. 그러나 거기에는 종종 다른 면이 존재한다는 것을 망각한다. 이를테면 충돌 시 화해하는 것과 모순을 돌파하는 것이다. ‘병법’과 ‘용병’의 차이도 짚고 넘어갈 만하다.

지은이 자신은 ‘세 가지 옛것’을 연구하는 것을 본업으로 삼고 있다고 했다. 그것은 고고, 고문자 그리고 고문헌이다. 로버트 판훌릭에 관한 연구도 고대 연구의 일환으로 그의 『중국고대방내고』와 마왕두이 방중서에 관한 연구가 그런 것인데, 이 때문에 사람들은 지은이를 방중술 연구자로 오해하기도 한다. 2장에서는 판훌릭의 방중서에 대한 고찰, 마왕두이 방중서와 후세 방중서의 중요한 기술적 요령, 즉 ‘구천일심술’, ‘환정보뇌술’, ‘다어소녀, 막수사정법’ 등에 대한 설명, 판훌릭에 대한 샬럿 퍼스 교수의 논평과 이에 대한 리샤오후이의 반론 등을 살펴봄으로써 중국의 성 전통에 대한 문제를 다루고 있다.

3장 ‘임종 전의 배려臨終關懷’는 캠퍼스와 지식인에 대해 쓴 글이다. 사마천은 자신과 아무런 관계도 없는 이릉 장군이 매국노로 모함을 당하자 그 부당함에 맞서 변호하다가 결국 한 무제에게 궁형(거세)의 형벌을 받았다. 지식인들은 ‘천하를 자신의 책임’이라 생각하므로 명군 성왕을 보필하는 것을 이상으로 삼는다. 그런 그에게 ‘거세’가 얼마나 커다란 수모인가. 이 일은 중국 지식인의 현대화 문제를 떠올리게 한다. 오늘날 지식인에게도 “세상을 위해 쓰일 생각에는 골몰하면서 먹고사는 일에는 서투른” 오랜 전통의 문제가 드러나고 있다. 지은이의 평가는 한마디로 ‘대세는 이미 물 건너갔다大勢已去’는 네 글자다. 세상이 이러하니 ‘인문적 관심과 배려’가 그들의 책임이지만 ‘임종 전의 배려’ 같은 비장함에 처량함마저 더해진 느낌이다.

4장 ‘고대와 전통’ 가운데 「전통은 왜 이렇게 인기가 있는가傳統爲什?這樣紅」는 강연 원고인데 최근의 공자열, 독경讀經열, 전통문화열을 식혀보려 했다. 하늘을 원망하고 사람을 원망하며 선조를 욕보이는 사람들에게 찬물을 끼얹은 것이다.

5장 ‘계몽의 후광 아래서在啓蒙的光環下’는 주로 1980년대 『하상河?』으로 고조되던 계몽사조에 대해 쓴 것이다. 이는 최근의 풍조와 정반대이며 한번 돌이켜볼 만하다. 그들에게 찬물을 끼얹은 것은 기념할 만한 일이다.

6장 ‘큰 나무의 영락大樹飄零’은 사람에 대해 쓴 것이다. 「소년선봉少年先鋒」은 이미 이 세상에 안 계시는 그의 부친에 관한 글이다.

7장 ‘시간 도살屠宰時光’은 ‘킬링 타임killing time’이란 뜻으로 미국에 있을 때의 감회를 적은 것이다. 「‘헛수고’의 슬픔」은 푸코의 『감시와 처벌: 감옥의 역사』와 『광기의 역사』에 대해 쓴 글이다.

옛말에 “사람은 호랑이를 해칠 뜻이 없지만 호랑이는 사람을 해칠 마음이 있다”라고 했다. 호랑이에 대한 인류의 편견은 전체 동물계에 대한 편견 가운데 하나의 작은 예에 불과할 뿐이다. 어떤 의미에서 여러 편견 가운데 가장 대표적인 상징이라고 할 수 있다. 우리는 동물 자체에 대한 선악미추에 대해 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않으면서 우리의 상상만으로 그들에게 제멋대로 기능을 부여한다. 그러면 나비는 예쁘고 공작새는 아름다우며, 원숭이는 총명하고 여우는 교활하고 전갈은 독해야 하며, 호랑이와 이리는 흉포하고 잔악해야 하며 돼지와 당나귀는 바보 같고 멍청해야 하며, 소와 말은 부지런하고 근면해야 하며, 심지어 고양이와 개는 간사하고 충직해야 한다. 우리는 어려서부터 동화童話의 세뇌를 받아왔으며 이러한 틀에서 일찍부터 스스로 만족해왔다. 그 횡포하고 무지막지한 태도란 이미 딱지 붙은 제국주의를 뛰어넘고 있다. 지은이는 인류가 같은 동류를 무시하는 것에 줄곧 의문을 가졌다고 했다. 이른바 ‘나와 같은 종족이 아니면 그 마음은 반드시 다르다’는 말은 반드시 상대방을 ‘금수’나 ‘짐승’의 위치에 두는 것이며, 이는 스스로의 편견을 더욱 확대하는 일이기 때문이라는 것이다. ‘오리엔탈리즘’에 대한 논쟁을 두고 지은이가 하고자 하는 말은 자기중심적 문화주의, 다른 문화에 대한 무시와 편견(자발적이든 비자발적이든)은 동물에 대한 편견과 비교해볼 때, 자신의 부족함을 제대로 드러낸 경우라 할 수 있다는 것이다. 이 또한 산으로 돌아간 호랑이를 꿈꾸는 지은이의 초학자적 관심이 아닐는지.

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

증보판 서문

서문 호랑이를 산으로 돌려보내다

1장 종이 위에서 병법을 논하다

1. 종이 위에서 병법을 논하다-손자인 척하다

2. 협객과 무사의 유풍

3. 매국노의 발생학

2장 문을 닫아걸고 수레를 만들다

4. 로버르트 판훌릭과 마왕두이의 방중서

5. 문을 닫아걸고 수레를 만들다-방중술

6. 중화의 오랜 풍류-판훌릭과 그의 아내 그리고 예술과 학문

7. 아내를 두려워하는 이유 1

8. 아내를 두려워하는 이유 2

3장 임종 전의 배려

9. 태사공의 거세와 지식인

10. 문인들의 대립과 경쟁

4장 고대와 전통

11. 명사와 인문에 대한 환상

12. 만세萬歲에 대하여

13. 전통은 왜 이렇게 인기가 있는가?-‘20년 동안 지켜본 이상한 현상’

5장 계몽의 후광 아래서

14. 아직 남아 있는 슬픔-중국의 문화심리

6장 큰 나무의 영락

15. 「소년선봉少年先鋒」을 읽고

7장 시간 도살

16. ‘헛수고’의 슬픔

17. 오늘날의 『봉신방封神榜』-기계 인간과 인간 기계

18. 중국어 속 외래어

초판후기

역자후기

서문 호랑이를 산으로 돌려보내다

1장 종이 위에서 병법을 논하다

1. 종이 위에서 병법을 논하다-손자인 척하다

2. 협객과 무사의 유풍

3. 매국노의 발생학

2장 문을 닫아걸고 수레를 만들다

4. 로버르트 판훌릭과 마왕두이의 방중서

5. 문을 닫아걸고 수레를 만들다-방중술

6. 중화의 오랜 풍류-판훌릭과 그의 아내 그리고 예술과 학문

7. 아내를 두려워하는 이유 1

8. 아내를 두려워하는 이유 2

3장 임종 전의 배려

9. 태사공의 거세와 지식인

10. 문인들의 대립과 경쟁

4장 고대와 전통

11. 명사와 인문에 대한 환상

12. 만세萬歲에 대하여

13. 전통은 왜 이렇게 인기가 있는가?-‘20년 동안 지켜본 이상한 현상’

5장 계몽의 후광 아래서

14. 아직 남아 있는 슬픔-중국의 문화심리

6장 큰 나무의 영락

15. 「소년선봉少年先鋒」을 읽고

7장 시간 도살

16. ‘헛수고’의 슬픔

17. 오늘날의 『봉신방封神榜』-기계 인간과 인간 기계

18. 중국어 속 외래어

초판후기

역자후기

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]