본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

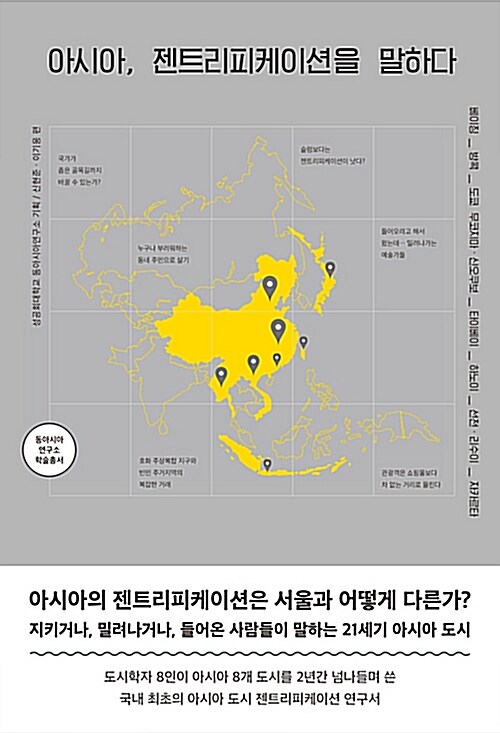

아시아, 젠트리피케이션을 말하다

저자 : 성공회대 동아시아연구소 (기획)

출판사 : 푸른숲

출판년 : 2016

ISBN : 9791156756743

책소개

도시학자 8인이 아시아 8개 도시를 2년간 넘나들며 쓴 아시아 도시 연구서. 지금까지 뉴욕, 런던 등 서구 대도시 사례를 비교한 시도는 있었지만 아시아 도시 젠트리피케이션을 다룬 책은 이 책이 유일무이하다. 이 책은 <서울, 젠트리피케이션을 말하다> 저자들이 기획하고, 아시아 각 도시를 대표하는 학자들이 2년에 걸쳐 진행한 현장연구를 바탕으로 썼다.

도시학자, 사회학자, 문화학자, 지역전문가 등 아시아 학자 8인은 한국, 일본, 대만, 네덜란드, 홍콩, 태국 출신으로 각 도시에 거주하는 주민이자 관찰자의 렌즈를 들고 다양한 젠트리피케이션 현장을 파고든다. 아시아 도시를 흔히 관광지아나 투자 가치가 있는 곳쯤으로 인식했던 우리에게 잘 보이지 않았던 사람들의 다양한 시도와 삶을 생생히 비춘다.

도시학자, 사회학자, 문화학자, 지역전문가 등 아시아 학자 8인은 한국, 일본, 대만, 네덜란드, 홍콩, 태국 출신으로 각 도시에 거주하는 주민이자 관찰자의 렌즈를 들고 다양한 젠트리피케이션 현장을 파고든다. 아시아 도시를 흔히 관광지아나 투자 가치가 있는 곳쯤으로 인식했던 우리에게 잘 보이지 않았던 사람들의 다양한 시도와 삶을 생생히 비춘다.

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

아시아 다른 도시들의 젠트리피케이션은

서울과 어떻게 다른가?

베이징, 방콕, 도쿄, 타이베이, 하노이, 선전, 리수이, 자카르타

지키거나, 밀려나거나, 들어온 사람들이 말하는 21세기 아시아 도시

도시학자 8인이 아시아 8개 도시를 2년간 넘나들며 쓴

국내 최초의 아시아 도시 젠트리피케이션 연구서

국내 최초의 아시아 도시 젠트리피케이션 연구서 《아시아, 젠트리피케이션을 말하다》는 지금까지 우리가 목격했던 젠트리피케이션의 프레임 안에 들어오지 않았던 아시아 도시 사례들을 풍부하게 보여준다.

지금까지 뉴욕, 런던 등 서구 대도시 사례를 비교한 시도는 있었지만 아시아 도시 젠트리피케이션을 다룬 책은 이 책이 유일무이하다. 이 책은 올해 8월에 출간된 《서울, 젠트리피케이션을 말하다》(푸른숲 刊) 저자들이 기획하고, 아시아 각 도시를 대표하는 학자들이 2년에 걸쳐 진행한 현장연구를 바탕으로 썼다. 도시학자, 사회학자, 문화학자, 지역전문가 등 아시아 학자 8인은 한국, 일본, 대만, 네덜란드, 홍콩, 태국 출신으로 각 도시에 거주하는 주민이자 관찰자의 렌즈를 들고 다양한 젠트리피케이션 현장을 파고든다.

아시아 도시를 흔히 관광지아나 투자 가치가 있는 곳쯤으로 인식했던 우리에게 잘 보이지 않았던 사람들의 다양한 시도와 삶을 생생히 비춘다.

아시아 도시에 형성된 여러 장(場)들에서는 ‘혼돈이냐 매혹이냐’라는 나의 이분법이 무시될 정도로, 다종다양한 창의성과 잠재력이 나타나고 있다. 타이베이의 해바라기, 홍콩의 우산, 서울의 촛불은 그 고정에서 드러나는 몇 개의 상징일 것이다. 하지만 상징들만으로 환원할 수 없는 더 많은 일상의 실천이 존재하고, 아니 만들어지고 있다. 이 책은 아시아 곳곳에서 창조적으로 생성되고 있지만, 잘 보이지 않는 그런 실천들을 드러내고 보여주는 하나의 시도였다._〈후기〉중에서

재개발과 도시재생, 문화의 최전방과 뒷골목 사이에서

아시아 도시 사람들은 어떻게 자신만의 터전을 지켜왔을까?

아시아 도시에서 서울의 모습을 찾다

이 책에 등장하는 아시아 다른 도시들이 겪는 젠트리피케이션을 보면 서울 이곳 저곳이 떠오른다. 도시 미화 정책으로 정치 재기를 시도하는 방콕 정부의 젠트리피케이션은 역대 서울 시장들이 자신의 치적으로 남기고자 했던 무분별한 도시 재개발 또는 재생 프로젝트와 닮았다. 문화자원을 활용한 마을만들기 운동 선진 사례로 꼽히는 도쿄 무코지마에서는 서촌과 마찬가지로 지역 유지와 새로 들어온 자영업자, 예술가들 사이 남모를 갈등이 존재한다. 자카르타 빈민 주거지역 일부를 밀고 들어선 호화 고층건물 지구 라수나 에피센트럼은 빈촌과 부촌으로 극명하게 갈린 한남동을 떠올리게 한다. 이처럼 아시아 여러 도시는 서울에서 일어나는 젠트리피케이션에서 나타난 여러 모습들을 담고 있다. 어쩌면 이들 아시아 도시의 입장에서는 오히려 서울이 젠트리피케이션의 종합선물세트처럼 보일지도 모르겠다.

아시아에는 고전적 젠트리피케이션이 없다고 단정하기가 무섭게 그것은 빠른 속도로 아시아 도시들에 퍼져나간다. 지구화는 국가와 자분이 주도하는 대규모 젠트리피케이션뿐 아니라 아래로부터 시작되는, 작고 자발적이고 문화적 취향이 주도하는 젠트리피케이션 또한 촉발한다._〈서장〉 중에서

계획대로 되지 않는 젠트리피케이션도 있다

반면 서울이었으면 이미 젠트리피케이션으로 치달았을 만한 상황이 지형 특성, 제도와 같은 요인으로 상쇄된 경우도 있다. 베이징 다스랄 지역은 전통가옥 주거지로, 베이징 시 정부가 문화창의산업을 동원해 재개발을 강력하게 밀어붙인 곳이다. 하지만 자동차 한 대도 들어가기 어려운 지리상 특성은 개발을 더디게 만들었고, 속도와 시간이 돈인 대형투자자들은 점차 떠나기 시작했다. 이는 무소불위한 권력도 좁은 골목길까지 바꾸기 어렵다는 점을 시사한다. 또 다른 사례로 하노이의 성 요제프 성당 지역은 인민이 주도한 아래로부터의 장소만들기의 대표적 사례다. 성당지역은 카페, 레스토랑, 아트 갤러리 등이 모인 ‘힙’한 곳이다. 하노이 시민들은 새로 지어진 대형 쇼핑몰보다 아기자기하고 활기찬 성당지역을 더 좋아한다. 이런 상황이라면 젠트리피케이션이 진행되었을 법도 한데, 가톨릭 교회가 토지를 소유하고 있다는 점, 그리고 정부의 토지임대 규제에 막혀 이 지역에 대자본이 들어올 자리는 없었다.

젠트리피케이션으로 홍역을 앓는 서울과 달리 같은 자본주의 사회인 도쿄, 타이베이, 방콕 등에서는 왜 이런 문제가 일어나지 않을까? 우리는 여기서 젠트리피케이션을 단순히 자본주의의 결과물로만 바라보는 시각에 거리를 둘 것을 제안한다. 물론 젠트리피케이션은 자본주의의 결과물이다. 그러나 젠트리피케이션이 적절한 수준으로 관리되느냐, 통제 불능한 심각한 양상으로 전개되느냐는 자본주의냐 아니냐의 문제만으로 볼 수 없다. 이 책에 등장하는 도시에서는 토지소유제도, 마을공동체, 지형의 특수성 등 자본주의를 넘어서는 다양한 변수들이 젠트리피케이션을 상쇄하는 요인들로 제시된다._〈서문〉 중에서

다양한 젠트리피케이션이 일어나는 실험 무대

한편 이 책은 우리가 지금까지 좀처럼 보지 못했던, 다양한 젠트리피케이션 현장을 소개한다. 세계 최대 상업미술 시장으로 알려진 중국 선전의 다펀 유화촌 화가들은 정부가 규정한 복지 혜택을 받기 위해 치열하게 경쟁한다. 경쟁에서 밀려나 일정한 수입을 보장받지 못한 이곳 화가들은 결국 오르는 집세를 감당하지 못해 평균 6개월을 넘기지 못하고 떠난다. 이는 원주민이 신주민을 몰아내는 기존 젠트리피케이션과 전혀 다른 과정으로 나타난다. 대만의 홍대 ‘스다’는 원래 조용한 주택가였지만 관광객들이 몰리기 시작하며 기존 주민들이 불편을 겪기 시작했다. 조용한 일상을 침해당했다고 여긴 보수적 주민집단의 항의로 결국 오래된 업소 2백 여개가 문을 닫게 되었다. 이는 젠트리피케이션이 건물주나 대기업이 아닌 주민 간 갈등에서 비롯될 수 있음을 시사한다. 또한 방콕 라따나꼬신 지역 도시재생 사례에서는 왕실민족주의가, 자카르타의 빈민주거지와 호화 주택지구의 공존을 다룬 대목에서는 식민주의가, 도쿄 한인타운 신오쿠보 공간 변화에서는 민족주의와 반인종주의가 부각된다. 이는 아시아의 젠트리피케이션이 일정한 공식으로 규정되기 어렵다는 점을 말해준다.

연구를 통해 발견한 사실 한 가지만 말한다면, 젠트리피케이션, 혹자에 따르면 ‘글로벌 젠트리피케이션’이 아시아에서 진행된다고 해도 단일한 규칙이나 논리를 따르는 것이 아니라는 점이다. 어느 하나로 환원될 수 없는 독특한 지역(로컬)의 조건들이 젠트리피케이션이라고 불릴 수 있는 과정에 개입해, 그 과정을 굴절시키고 변형시킨다는 것이 나를 비롯한 이 책의 글쓴이들이 펼치는 주장이다._〈후기〉중에서

국가와 자본을 넘어선 시민사회의 힘,

혁명을 하지 않고도 젠트리피케이션을 극복할 수 있다

2016년 한국에서 젠트리피케이션은 이제 테이크아웃드로잉, 우장창창 등 개별 사건에 대한 논쟁에서 한 단계 나아가 지자체가 나서서 젠트리피케이션 방지 대안을 내놓는 등 해결책을 모색하는 추세다. 성동구가 임차인, 건물주, 상점주와 함께 젠트리피케이션 방지책으로 추진한 ‘상생 협약’과 협약을 통해 만든 ‘상생상가 건물지도’, 젠트리피케이션 방지를 위해 홍대 관광특구 지정을 유보한 마포구, 용산구와 서울시, 건물과 토지 소유주, 임차인들이 합의해 이뤄낸 해방촌 신흥시장 임대료 6년간 동결 등이 대표 사례다.

《서울, 젠트리피케이션을 말하다》 저자들이 인터뷰, 북콘서트, 초청강연, 정책자문회의 등에서 가장 많이 받았던 질문은 “젠트리피케이션에 대한 대안은 없는가?”와 더불어 “외국은 어떤가?”였다. 물론 정답은 없다. 하지만 이 책은 아시아 여러 도시와 서울에서 일어나는 활발한 실천과 논쟁 속에서 현실 가능한 대안을 발견할 수 있다고 말한다. 젠트리피케이션 문제에서 자유로운 아시아 도시가 우리의 미래가 될 수도, 젠트리피케이션과 열심히 싸우는 우리가 그들의 미래가 될 수도 있다.

2016년 광화문의 ‘촛불’은 아시아를 넘어 전 세계가 주목하는 시민사회 민주주의의 모범이 되었다. 그리고 우리는 광화문 촛불을 경험하며 서로 다른 지향을 가진 사람들이 자연스럽게 연대를 이룰 수 있다는 것과 시민사회가 가진 강력한 힘을 확인했다. 《아시아, 젠트리피케이션을 말하다》가 각기 다른 변화를 겪고 있는 아시아 도시의 시민과 공동체가 연대해 젠트리피케이션이라는 긴 터널에 작은 불을 밝혀나가는 출발이 되기를 기대한다.

젠트리피케이션에 대항하는 전쟁은 이미 시작되었다. 중앙 및 지방정부에서부터 학계와 크고 작은 운동단체, 그리고 개인에 이르기까지 젠트리피케이션에 반대하는 다양한 실천들이 백가쟁명(百家爭鳴)을 이루며 분출하고 있다. 우리에게 현실 가능한 대안은 아마도 이러한 활발한 모색 속에서 발견될 것이다. 그리고 이러한 대안들이 쌓이면서 우리는 한발 한발 젠트리피케이션의 긴 터널을 벗어날 수 있을 것이다. 젠트리피케이션 문제에서 자유로운 아시아 도시들은 우리의 미래가 될 수 있다. 혁명을 하지 않고도 젠트리피케이션을 극복할 수 있다는 희망은 작은 공간이라도 도시에 자기만의 터전을 마련하고자 하는 사람들에게는 분명 힘이 되는 메시지일 것이다. _〈서문〉중에서

■ 내용 소개

이 책은 서장과 국가, 인민, 자본을 각각 주제로 한 3부로 구성되었다. 주요 내용은 다음과 같다.

서장 젠트리피케이션과 대안적 도회주의: ‘글로벌 도시’에서 ‘아시아 도시’는 아시아 도시가 과거 국가의 강력한 통제에서 벗어나, 글로벌 도시로 편입되면서 어떻게 변해왔는지 서술한다. 특히 성공한 아시아 도시를 서로 모델 또는 상호참조로 삼는 경향과 국가가 주도하는 도시개발을 넘어 다양한 NGO나 커뮤니티 활동과 교류를 21세기 아시아 도시의 특징으로 꼽는다. 또한 영미권 대도시 중심으로 한정된 이론이 아시아 도시에서 일어난 다양한 젠트리피케이션을 포괄하기에 한계가 있음을 지적한다. 이를 위해 아시아 도시를 분석에 있어 거시적 자본 논리에서 벗어나 아시아 도시 곳곳에서 다양한 사람들이 겪는 변화에 주목해야 함을 강조한다.

1부 젠트리피케이션과 도시재생, 아시아적 특징의 통치 또는 협치에서는 국가가 주도하는 도시재생 사례로 베이징과 방콕을 다룬다. 베이징 다스랄 사례에서는 정치자본, 문화자본, 경제자본이 각각 어떤 이해를 가지고 도시 재생에 접근하는지, 중국 정부의 강력한 문화창의산업 정책이 도시 경관을 어떻게 바꾸는지를 다룬다. 방콕 라따나꼬신은 태국의 정치ㆍ행정 중심지로, 태국 정부는 이곳 역사와 얽힌 민주주의는 폄하하고 왕실민족주의를 강화하는 방식으로 이곳을 개발해왔다. 이는 국가가 권력 유지를 위해 공간에 얽힌 기억을 어떻게 조작하는지를 볼 수 있는 대표 사례다.

2부 문화와 창의성을 통한 장소만들기, 장소없애기 또는 다시만들기는 국가 또는 자본에 대항해 지역주민과 공동체가 이끄는 장소만들기 사례로 도쿄 무코지마, 타이베이, 하노이를 소개한다. 도쿄 무코지마는 오래된 공장지역으로 마을만들기 운동의 선진 사례로 꼽히는 곳이다. 이곳에서는 커뮤니티 아트라고 불리는 예술 중심의 공동체 운동이 활발하게 벌어진다. 무코지마 사례에서는 젊은 예술가, 지역유지, 중간계급 이주민, 신규 자영업자 등 지역사회 구성원들 등 각기 다른 집단 간의 욕망과 이해를 엿볼 수 있다. 타이베이의 스다 지역에서는 보수적 주민집단과 그에 반대하는 주민집단 간의 갈등이 젠트리피케이션의 요인으로 지목된다. 하노이 사례에서는 포스트사회주의 사회에서 일어난 이례적인 인민주도 도시재생을 하노이 사람들의 라이프스타일과 문화와 연관 지어 소개한다.

3부 아시아적인 장소들, 유토피아 또는 디스토피아는 자본이 지배하는 도시에서 생계 유지를 위해 정착하거나 또는 떠난 사람들의 사례로 중국의 선전과 리수이, 도쿄 신오쿠보, 자카르타를 소개한다. 선전 다펀 유화촌과 리수이 다강터우 마을은 국가가 만든 문화ㆍ창조 공동체로, 문화를 수단으로 삼고 복지를 제한하는 국가의 영향력 아래 불안정한 창의노동자들의 생활을 다룬다. 도쿄 코리아타운 신오쿠보는 도쿄 도심에서 젠트리피케이션이 가능한 몇 개 안 되는 지역이다. 신오쿠보 연구에서는 한류, 식민주의, 혐한, 반인종주의, 다문화주의가 공존하는 독특한 이곳의 미래가 어떻게 전개될지 몇 가지 시나리오를 제시한다. 자카르타에서는 호화 주택지구와 빈민거주지에 사는 사람들이 담장을 사이에 놓고 어떠한 경제적 교환관계를 맺는지에 주목한다.

서울과 어떻게 다른가?

베이징, 방콕, 도쿄, 타이베이, 하노이, 선전, 리수이, 자카르타

지키거나, 밀려나거나, 들어온 사람들이 말하는 21세기 아시아 도시

도시학자 8인이 아시아 8개 도시를 2년간 넘나들며 쓴

국내 최초의 아시아 도시 젠트리피케이션 연구서

국내 최초의 아시아 도시 젠트리피케이션 연구서 《아시아, 젠트리피케이션을 말하다》는 지금까지 우리가 목격했던 젠트리피케이션의 프레임 안에 들어오지 않았던 아시아 도시 사례들을 풍부하게 보여준다.

지금까지 뉴욕, 런던 등 서구 대도시 사례를 비교한 시도는 있었지만 아시아 도시 젠트리피케이션을 다룬 책은 이 책이 유일무이하다. 이 책은 올해 8월에 출간된 《서울, 젠트리피케이션을 말하다》(푸른숲 刊) 저자들이 기획하고, 아시아 각 도시를 대표하는 학자들이 2년에 걸쳐 진행한 현장연구를 바탕으로 썼다. 도시학자, 사회학자, 문화학자, 지역전문가 등 아시아 학자 8인은 한국, 일본, 대만, 네덜란드, 홍콩, 태국 출신으로 각 도시에 거주하는 주민이자 관찰자의 렌즈를 들고 다양한 젠트리피케이션 현장을 파고든다.

아시아 도시를 흔히 관광지아나 투자 가치가 있는 곳쯤으로 인식했던 우리에게 잘 보이지 않았던 사람들의 다양한 시도와 삶을 생생히 비춘다.

아시아 도시에 형성된 여러 장(場)들에서는 ‘혼돈이냐 매혹이냐’라는 나의 이분법이 무시될 정도로, 다종다양한 창의성과 잠재력이 나타나고 있다. 타이베이의 해바라기, 홍콩의 우산, 서울의 촛불은 그 고정에서 드러나는 몇 개의 상징일 것이다. 하지만 상징들만으로 환원할 수 없는 더 많은 일상의 실천이 존재하고, 아니 만들어지고 있다. 이 책은 아시아 곳곳에서 창조적으로 생성되고 있지만, 잘 보이지 않는 그런 실천들을 드러내고 보여주는 하나의 시도였다._〈후기〉중에서

재개발과 도시재생, 문화의 최전방과 뒷골목 사이에서

아시아 도시 사람들은 어떻게 자신만의 터전을 지켜왔을까?

아시아 도시에서 서울의 모습을 찾다

이 책에 등장하는 아시아 다른 도시들이 겪는 젠트리피케이션을 보면 서울 이곳 저곳이 떠오른다. 도시 미화 정책으로 정치 재기를 시도하는 방콕 정부의 젠트리피케이션은 역대 서울 시장들이 자신의 치적으로 남기고자 했던 무분별한 도시 재개발 또는 재생 프로젝트와 닮았다. 문화자원을 활용한 마을만들기 운동 선진 사례로 꼽히는 도쿄 무코지마에서는 서촌과 마찬가지로 지역 유지와 새로 들어온 자영업자, 예술가들 사이 남모를 갈등이 존재한다. 자카르타 빈민 주거지역 일부를 밀고 들어선 호화 고층건물 지구 라수나 에피센트럼은 빈촌과 부촌으로 극명하게 갈린 한남동을 떠올리게 한다. 이처럼 아시아 여러 도시는 서울에서 일어나는 젠트리피케이션에서 나타난 여러 모습들을 담고 있다. 어쩌면 이들 아시아 도시의 입장에서는 오히려 서울이 젠트리피케이션의 종합선물세트처럼 보일지도 모르겠다.

아시아에는 고전적 젠트리피케이션이 없다고 단정하기가 무섭게 그것은 빠른 속도로 아시아 도시들에 퍼져나간다. 지구화는 국가와 자분이 주도하는 대규모 젠트리피케이션뿐 아니라 아래로부터 시작되는, 작고 자발적이고 문화적 취향이 주도하는 젠트리피케이션 또한 촉발한다._〈서장〉 중에서

계획대로 되지 않는 젠트리피케이션도 있다

반면 서울이었으면 이미 젠트리피케이션으로 치달았을 만한 상황이 지형 특성, 제도와 같은 요인으로 상쇄된 경우도 있다. 베이징 다스랄 지역은 전통가옥 주거지로, 베이징 시 정부가 문화창의산업을 동원해 재개발을 강력하게 밀어붙인 곳이다. 하지만 자동차 한 대도 들어가기 어려운 지리상 특성은 개발을 더디게 만들었고, 속도와 시간이 돈인 대형투자자들은 점차 떠나기 시작했다. 이는 무소불위한 권력도 좁은 골목길까지 바꾸기 어렵다는 점을 시사한다. 또 다른 사례로 하노이의 성 요제프 성당 지역은 인민이 주도한 아래로부터의 장소만들기의 대표적 사례다. 성당지역은 카페, 레스토랑, 아트 갤러리 등이 모인 ‘힙’한 곳이다. 하노이 시민들은 새로 지어진 대형 쇼핑몰보다 아기자기하고 활기찬 성당지역을 더 좋아한다. 이런 상황이라면 젠트리피케이션이 진행되었을 법도 한데, 가톨릭 교회가 토지를 소유하고 있다는 점, 그리고 정부의 토지임대 규제에 막혀 이 지역에 대자본이 들어올 자리는 없었다.

젠트리피케이션으로 홍역을 앓는 서울과 달리 같은 자본주의 사회인 도쿄, 타이베이, 방콕 등에서는 왜 이런 문제가 일어나지 않을까? 우리는 여기서 젠트리피케이션을 단순히 자본주의의 결과물로만 바라보는 시각에 거리를 둘 것을 제안한다. 물론 젠트리피케이션은 자본주의의 결과물이다. 그러나 젠트리피케이션이 적절한 수준으로 관리되느냐, 통제 불능한 심각한 양상으로 전개되느냐는 자본주의냐 아니냐의 문제만으로 볼 수 없다. 이 책에 등장하는 도시에서는 토지소유제도, 마을공동체, 지형의 특수성 등 자본주의를 넘어서는 다양한 변수들이 젠트리피케이션을 상쇄하는 요인들로 제시된다._〈서문〉 중에서

다양한 젠트리피케이션이 일어나는 실험 무대

한편 이 책은 우리가 지금까지 좀처럼 보지 못했던, 다양한 젠트리피케이션 현장을 소개한다. 세계 최대 상업미술 시장으로 알려진 중국 선전의 다펀 유화촌 화가들은 정부가 규정한 복지 혜택을 받기 위해 치열하게 경쟁한다. 경쟁에서 밀려나 일정한 수입을 보장받지 못한 이곳 화가들은 결국 오르는 집세를 감당하지 못해 평균 6개월을 넘기지 못하고 떠난다. 이는 원주민이 신주민을 몰아내는 기존 젠트리피케이션과 전혀 다른 과정으로 나타난다. 대만의 홍대 ‘스다’는 원래 조용한 주택가였지만 관광객들이 몰리기 시작하며 기존 주민들이 불편을 겪기 시작했다. 조용한 일상을 침해당했다고 여긴 보수적 주민집단의 항의로 결국 오래된 업소 2백 여개가 문을 닫게 되었다. 이는 젠트리피케이션이 건물주나 대기업이 아닌 주민 간 갈등에서 비롯될 수 있음을 시사한다. 또한 방콕 라따나꼬신 지역 도시재생 사례에서는 왕실민족주의가, 자카르타의 빈민주거지와 호화 주택지구의 공존을 다룬 대목에서는 식민주의가, 도쿄 한인타운 신오쿠보 공간 변화에서는 민족주의와 반인종주의가 부각된다. 이는 아시아의 젠트리피케이션이 일정한 공식으로 규정되기 어렵다는 점을 말해준다.

연구를 통해 발견한 사실 한 가지만 말한다면, 젠트리피케이션, 혹자에 따르면 ‘글로벌 젠트리피케이션’이 아시아에서 진행된다고 해도 단일한 규칙이나 논리를 따르는 것이 아니라는 점이다. 어느 하나로 환원될 수 없는 독특한 지역(로컬)의 조건들이 젠트리피케이션이라고 불릴 수 있는 과정에 개입해, 그 과정을 굴절시키고 변형시킨다는 것이 나를 비롯한 이 책의 글쓴이들이 펼치는 주장이다._〈후기〉중에서

국가와 자본을 넘어선 시민사회의 힘,

혁명을 하지 않고도 젠트리피케이션을 극복할 수 있다

2016년 한국에서 젠트리피케이션은 이제 테이크아웃드로잉, 우장창창 등 개별 사건에 대한 논쟁에서 한 단계 나아가 지자체가 나서서 젠트리피케이션 방지 대안을 내놓는 등 해결책을 모색하는 추세다. 성동구가 임차인, 건물주, 상점주와 함께 젠트리피케이션 방지책으로 추진한 ‘상생 협약’과 협약을 통해 만든 ‘상생상가 건물지도’, 젠트리피케이션 방지를 위해 홍대 관광특구 지정을 유보한 마포구, 용산구와 서울시, 건물과 토지 소유주, 임차인들이 합의해 이뤄낸 해방촌 신흥시장 임대료 6년간 동결 등이 대표 사례다.

《서울, 젠트리피케이션을 말하다》 저자들이 인터뷰, 북콘서트, 초청강연, 정책자문회의 등에서 가장 많이 받았던 질문은 “젠트리피케이션에 대한 대안은 없는가?”와 더불어 “외국은 어떤가?”였다. 물론 정답은 없다. 하지만 이 책은 아시아 여러 도시와 서울에서 일어나는 활발한 실천과 논쟁 속에서 현실 가능한 대안을 발견할 수 있다고 말한다. 젠트리피케이션 문제에서 자유로운 아시아 도시가 우리의 미래가 될 수도, 젠트리피케이션과 열심히 싸우는 우리가 그들의 미래가 될 수도 있다.

2016년 광화문의 ‘촛불’은 아시아를 넘어 전 세계가 주목하는 시민사회 민주주의의 모범이 되었다. 그리고 우리는 광화문 촛불을 경험하며 서로 다른 지향을 가진 사람들이 자연스럽게 연대를 이룰 수 있다는 것과 시민사회가 가진 강력한 힘을 확인했다. 《아시아, 젠트리피케이션을 말하다》가 각기 다른 변화를 겪고 있는 아시아 도시의 시민과 공동체가 연대해 젠트리피케이션이라는 긴 터널에 작은 불을 밝혀나가는 출발이 되기를 기대한다.

젠트리피케이션에 대항하는 전쟁은 이미 시작되었다. 중앙 및 지방정부에서부터 학계와 크고 작은 운동단체, 그리고 개인에 이르기까지 젠트리피케이션에 반대하는 다양한 실천들이 백가쟁명(百家爭鳴)을 이루며 분출하고 있다. 우리에게 현실 가능한 대안은 아마도 이러한 활발한 모색 속에서 발견될 것이다. 그리고 이러한 대안들이 쌓이면서 우리는 한발 한발 젠트리피케이션의 긴 터널을 벗어날 수 있을 것이다. 젠트리피케이션 문제에서 자유로운 아시아 도시들은 우리의 미래가 될 수 있다. 혁명을 하지 않고도 젠트리피케이션을 극복할 수 있다는 희망은 작은 공간이라도 도시에 자기만의 터전을 마련하고자 하는 사람들에게는 분명 힘이 되는 메시지일 것이다. _〈서문〉중에서

■ 내용 소개

이 책은 서장과 국가, 인민, 자본을 각각 주제로 한 3부로 구성되었다. 주요 내용은 다음과 같다.

서장 젠트리피케이션과 대안적 도회주의: ‘글로벌 도시’에서 ‘아시아 도시’는 아시아 도시가 과거 국가의 강력한 통제에서 벗어나, 글로벌 도시로 편입되면서 어떻게 변해왔는지 서술한다. 특히 성공한 아시아 도시를 서로 모델 또는 상호참조로 삼는 경향과 국가가 주도하는 도시개발을 넘어 다양한 NGO나 커뮤니티 활동과 교류를 21세기 아시아 도시의 특징으로 꼽는다. 또한 영미권 대도시 중심으로 한정된 이론이 아시아 도시에서 일어난 다양한 젠트리피케이션을 포괄하기에 한계가 있음을 지적한다. 이를 위해 아시아 도시를 분석에 있어 거시적 자본 논리에서 벗어나 아시아 도시 곳곳에서 다양한 사람들이 겪는 변화에 주목해야 함을 강조한다.

1부 젠트리피케이션과 도시재생, 아시아적 특징의 통치 또는 협치에서는 국가가 주도하는 도시재생 사례로 베이징과 방콕을 다룬다. 베이징 다스랄 사례에서는 정치자본, 문화자본, 경제자본이 각각 어떤 이해를 가지고 도시 재생에 접근하는지, 중국 정부의 강력한 문화창의산업 정책이 도시 경관을 어떻게 바꾸는지를 다룬다. 방콕 라따나꼬신은 태국의 정치ㆍ행정 중심지로, 태국 정부는 이곳 역사와 얽힌 민주주의는 폄하하고 왕실민족주의를 강화하는 방식으로 이곳을 개발해왔다. 이는 국가가 권력 유지를 위해 공간에 얽힌 기억을 어떻게 조작하는지를 볼 수 있는 대표 사례다.

2부 문화와 창의성을 통한 장소만들기, 장소없애기 또는 다시만들기는 국가 또는 자본에 대항해 지역주민과 공동체가 이끄는 장소만들기 사례로 도쿄 무코지마, 타이베이, 하노이를 소개한다. 도쿄 무코지마는 오래된 공장지역으로 마을만들기 운동의 선진 사례로 꼽히는 곳이다. 이곳에서는 커뮤니티 아트라고 불리는 예술 중심의 공동체 운동이 활발하게 벌어진다. 무코지마 사례에서는 젊은 예술가, 지역유지, 중간계급 이주민, 신규 자영업자 등 지역사회 구성원들 등 각기 다른 집단 간의 욕망과 이해를 엿볼 수 있다. 타이베이의 스다 지역에서는 보수적 주민집단과 그에 반대하는 주민집단 간의 갈등이 젠트리피케이션의 요인으로 지목된다. 하노이 사례에서는 포스트사회주의 사회에서 일어난 이례적인 인민주도 도시재생을 하노이 사람들의 라이프스타일과 문화와 연관 지어 소개한다.

3부 아시아적인 장소들, 유토피아 또는 디스토피아는 자본이 지배하는 도시에서 생계 유지를 위해 정착하거나 또는 떠난 사람들의 사례로 중국의 선전과 리수이, 도쿄 신오쿠보, 자카르타를 소개한다. 선전 다펀 유화촌과 리수이 다강터우 마을은 국가가 만든 문화ㆍ창조 공동체로, 문화를 수단으로 삼고 복지를 제한하는 국가의 영향력 아래 불안정한 창의노동자들의 생활을 다룬다. 도쿄 코리아타운 신오쿠보는 도쿄 도심에서 젠트리피케이션이 가능한 몇 개 안 되는 지역이다. 신오쿠보 연구에서는 한류, 식민주의, 혐한, 반인종주의, 다문화주의가 공존하는 독특한 이곳의 미래가 어떻게 전개될지 몇 가지 시나리오를 제시한다. 자카르타에서는 호화 주택지구와 빈민거주지에 사는 사람들이 담장을 사이에 놓고 어떠한 경제적 교환관계를 맺는지에 주목한다.

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

서문 아시아 도시에서 서울의 젠트리피케이션을 고민하다 -5

서장 젠트리피케이션과 대안적 도회주의:‘글로벌 도시’에서 ‘아시아 도시’로

들어가며: 아시아 도시는 무엇으로 움직이나 - 28

지구화와 탈식민화를 겪는 아시아 글로벌 도시 - 31

아시아 스타일 젠트리피케이션? - 41

아시아의 대안적 도회주의: 국가주도 개발은 유효한가? - 51

나가며: 다양한 젠트리피케이션의 실험 무대 - 64

1부 베이징, 방콕: 젠트리피케이션과 도시재생, 아시아적 특징의 통치 또는 협치

1장 베이징 중국의 문화창의산업과 스펙터클한 장소만들기

들어가며: 정치자본, 경제자본, 문화자본이 만나다 - 72

도시재생 전략으로 스펙터클한 장소를 만든다 - 76

중국 특유의 공공 · 사영 합작 - 78

첸먼다제: 하늘 아래 첫 번째 거리 - 80

다스랄: 철거와 이전이 남긴 폐허들 - 87

중국의 문화주도 도시재생: 정치적인 것을 배제하다 - 92

후토폴리스: 정부가 무대를 짓고, 디자이너는 쇼에서 노래 부른다 - 101

계급적 · 계몽적 · 유교적 협치 - 107

나가며: 국가가 좁은 골목길까지 바꿀 수 있는가 - 111

2장 방콕 라따나꼬신 국가가 젠트리피케이션을 후원하다

들어가며: 위태로운 태국 정부의 선택지 - 118

라따나꼬신: 태국 정치 · 행정 중심지 - 121

랏차담는 종합개발계획: 국가 후원의 젠트리피케이션 - 131

랏차담는 가를 둘러싼 사회적 기억과 권력 - 137

정치 이데올로기 투쟁: 민주주의를 폄하하고 왕정을 강화하다 - 138

나가며: 젠트리피케이션을 명목으로 벌이는 권력투쟁 - 149

2부 도쿄, 타이베이, 하노이: 문화와 창의성을 통한 장소만들기, 장소없애기 또는 다시 만들기

3장 도쿄 무코지마 탈공업화 이후 도쿄 도시공간 재편과 마을만들기 운동

들어가며: 도쿄 구도심에서 일어난 마을만들기 운동 - 156

도쿄의 도시공간 재편과 젠트리피케이션 - 161

무코지마 마을만들기: 다양한 사람들, 다양한 욕망 - 167

매력적인 옛 공장지대를 찾는 사람들 - 177

나가며: 현재 진행 중인 문화주도 젠트리피케이션 - 193

4장 타이베이 스다 공간을 둘러싼 주민의 대립과 문화정치

들어가며: 2007~2015, 스다를 둘러싼 논란과 투쟁 - 198

문화를 최전방에 배치하다 - 203

도시연구자의 부분적 시각, 주민과 상인이라는 이분법을 넘어 - 206

주거가 중요한 주민과 문화가 중요한 주민 - 209

스다 인디문화의 허브 언더월드와 인디 커뮤니티의 전치 - 216

스다 공간의 중심, 대학이 비판받는 이유 - 222

나가며: 젠트리피케이션, 도시운동, 그리고 지역공동체 - 229

5장 하노이 성당지역 포스트사회주의 사회에서 일어난 인민주도 도시재생

들어가며: 거대한 도시변화 속에서 일어난 인민주도 도시재생 - 236

한 발 늦은 국가주도 도시재생 - 245

성당지역: 하노이 시민이 사랑하는 독특한 열린 공간 - 251

꽁 까페: 사회주의 이데올로기를 활용한 핫 플레이스 - 263

리 꾸웍 스 예술구: 표현의 자유를 협상하다 - 266

나가며: 인민주도 재생은 이어질 수 있을까 - 271

3부 선전과 리수이, 도쿄, 자카르타: 아시아적인 장소들, 유토피아 또는 디스토피아

6장 선전과 리수이 끊임없이 이동하는 예술가들과 불안정한 노동조건

들어가며: 도시는 왜 문화에 집착하는가 - 278

도덕적 시민권을 도입해 신자유주의가 지배하는 영토를 만들다 - 280

불안정한 주체: 생존을 위해 멀티태스킹을 한다 - 283

중국의 문화·창조 공동체에서 나타난 불안정한 노동조건 - 289

중국에서 자격 있는 문화·창조 공동체의 영토화 - 294

다펀 유화촌: 승자만이 살아남는 세계 최대 상업미술 시장 - 295

다강터우 마을: 예술을 앞세워 고된 삶을 강요당하다 - 302

나가며: 도시와 제한적 복지 - 312

7장 도쿄 코리아타운 신오쿠보 소수민족 문화의 상업화와 정치적 반응

들어가며: 글로벌 도시 도쿄의 다양한 얼굴 - 316

도쿄와 신오쿠보의 젠트리피케이션 - 318

신오쿠보란 무엇인가: 위치와 약사 - 326

신주쿠의 다른 얼굴, 다문화타운 신오쿠보 - 331

신오쿠보 한류, 그리고 잊힌 식민주의 역사 - 336

신자유주의적 다문화주의: 상품화되는 문화만 인정한다 - 339

혐한시위에 맞선 반인종주의 집회 - 342

코리아타운에서 트랜스아시아타운으로 - 345

나가며: 신오쿠보의 미래를 그리는 세 시나리오 - 346

8장 자카르타 젠트리피케이션의 가장자리에서 공존하는 슈퍼블록과 빈민주거지 캄풍

들어가며: 자카르타에서 가장 열악한 곳 - 352

식민지배 시기에 젠트리피케이션을 겪다 - 356

탈식민적 도시화: 부동산 개발과 부유한 이웃 - 358

멘텡아타스 캄풍: 점점 좁아지는 하층민 주거지 - 364

슈퍼블록 라수나 에피센트럼이 캄풍을 부정하는 방법 - 368

캄풍과 슈퍼블록의 상호의존성: 돈, 물건, 사람이 오간다 - 376

나가며: 담장은 생존을 막을 수 없다 - 382

후기 아시아 도시라는 우툴두툴한 공간 - 384

참고문헌 - 392

서장 젠트리피케이션과 대안적 도회주의:‘글로벌 도시’에서 ‘아시아 도시’로

들어가며: 아시아 도시는 무엇으로 움직이나 - 28

지구화와 탈식민화를 겪는 아시아 글로벌 도시 - 31

아시아 스타일 젠트리피케이션? - 41

아시아의 대안적 도회주의: 국가주도 개발은 유효한가? - 51

나가며: 다양한 젠트리피케이션의 실험 무대 - 64

1부 베이징, 방콕: 젠트리피케이션과 도시재생, 아시아적 특징의 통치 또는 협치

1장 베이징 중국의 문화창의산업과 스펙터클한 장소만들기

들어가며: 정치자본, 경제자본, 문화자본이 만나다 - 72

도시재생 전략으로 스펙터클한 장소를 만든다 - 76

중국 특유의 공공 · 사영 합작 - 78

첸먼다제: 하늘 아래 첫 번째 거리 - 80

다스랄: 철거와 이전이 남긴 폐허들 - 87

중국의 문화주도 도시재생: 정치적인 것을 배제하다 - 92

후토폴리스: 정부가 무대를 짓고, 디자이너는 쇼에서 노래 부른다 - 101

계급적 · 계몽적 · 유교적 협치 - 107

나가며: 국가가 좁은 골목길까지 바꿀 수 있는가 - 111

2장 방콕 라따나꼬신 국가가 젠트리피케이션을 후원하다

들어가며: 위태로운 태국 정부의 선택지 - 118

라따나꼬신: 태국 정치 · 행정 중심지 - 121

랏차담는 종합개발계획: 국가 후원의 젠트리피케이션 - 131

랏차담는 가를 둘러싼 사회적 기억과 권력 - 137

정치 이데올로기 투쟁: 민주주의를 폄하하고 왕정을 강화하다 - 138

나가며: 젠트리피케이션을 명목으로 벌이는 권력투쟁 - 149

2부 도쿄, 타이베이, 하노이: 문화와 창의성을 통한 장소만들기, 장소없애기 또는 다시 만들기

3장 도쿄 무코지마 탈공업화 이후 도쿄 도시공간 재편과 마을만들기 운동

들어가며: 도쿄 구도심에서 일어난 마을만들기 운동 - 156

도쿄의 도시공간 재편과 젠트리피케이션 - 161

무코지마 마을만들기: 다양한 사람들, 다양한 욕망 - 167

매력적인 옛 공장지대를 찾는 사람들 - 177

나가며: 현재 진행 중인 문화주도 젠트리피케이션 - 193

4장 타이베이 스다 공간을 둘러싼 주민의 대립과 문화정치

들어가며: 2007~2015, 스다를 둘러싼 논란과 투쟁 - 198

문화를 최전방에 배치하다 - 203

도시연구자의 부분적 시각, 주민과 상인이라는 이분법을 넘어 - 206

주거가 중요한 주민과 문화가 중요한 주민 - 209

스다 인디문화의 허브 언더월드와 인디 커뮤니티의 전치 - 216

스다 공간의 중심, 대학이 비판받는 이유 - 222

나가며: 젠트리피케이션, 도시운동, 그리고 지역공동체 - 229

5장 하노이 성당지역 포스트사회주의 사회에서 일어난 인민주도 도시재생

들어가며: 거대한 도시변화 속에서 일어난 인민주도 도시재생 - 236

한 발 늦은 국가주도 도시재생 - 245

성당지역: 하노이 시민이 사랑하는 독특한 열린 공간 - 251

꽁 까페: 사회주의 이데올로기를 활용한 핫 플레이스 - 263

리 꾸웍 스 예술구: 표현의 자유를 협상하다 - 266

나가며: 인민주도 재생은 이어질 수 있을까 - 271

3부 선전과 리수이, 도쿄, 자카르타: 아시아적인 장소들, 유토피아 또는 디스토피아

6장 선전과 리수이 끊임없이 이동하는 예술가들과 불안정한 노동조건

들어가며: 도시는 왜 문화에 집착하는가 - 278

도덕적 시민권을 도입해 신자유주의가 지배하는 영토를 만들다 - 280

불안정한 주체: 생존을 위해 멀티태스킹을 한다 - 283

중국의 문화·창조 공동체에서 나타난 불안정한 노동조건 - 289

중국에서 자격 있는 문화·창조 공동체의 영토화 - 294

다펀 유화촌: 승자만이 살아남는 세계 최대 상업미술 시장 - 295

다강터우 마을: 예술을 앞세워 고된 삶을 강요당하다 - 302

나가며: 도시와 제한적 복지 - 312

7장 도쿄 코리아타운 신오쿠보 소수민족 문화의 상업화와 정치적 반응

들어가며: 글로벌 도시 도쿄의 다양한 얼굴 - 316

도쿄와 신오쿠보의 젠트리피케이션 - 318

신오쿠보란 무엇인가: 위치와 약사 - 326

신주쿠의 다른 얼굴, 다문화타운 신오쿠보 - 331

신오쿠보 한류, 그리고 잊힌 식민주의 역사 - 336

신자유주의적 다문화주의: 상품화되는 문화만 인정한다 - 339

혐한시위에 맞선 반인종주의 집회 - 342

코리아타운에서 트랜스아시아타운으로 - 345

나가며: 신오쿠보의 미래를 그리는 세 시나리오 - 346

8장 자카르타 젠트리피케이션의 가장자리에서 공존하는 슈퍼블록과 빈민주거지 캄풍

들어가며: 자카르타에서 가장 열악한 곳 - 352

식민지배 시기에 젠트리피케이션을 겪다 - 356

탈식민적 도시화: 부동산 개발과 부유한 이웃 - 358

멘텡아타스 캄풍: 점점 좁아지는 하층민 주거지 - 364

슈퍼블록 라수나 에피센트럼이 캄풍을 부정하는 방법 - 368

캄풍과 슈퍼블록의 상호의존성: 돈, 물건, 사람이 오간다 - 376

나가며: 담장은 생존을 막을 수 없다 - 382

후기 아시아 도시라는 우툴두툴한 공간 - 384

참고문헌 - 392

[알라딘에서 제공한 정보입니다.]